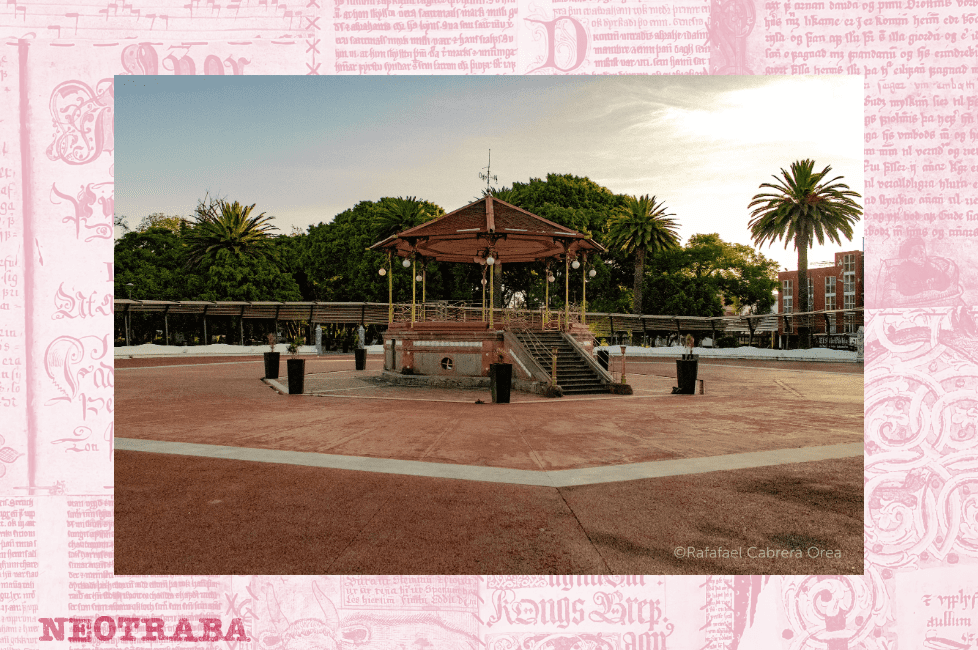

Dime si te acuerdas

La memoria es un lugar extraño, del que brota significado de múltiples signos, como le brotan árboles a la ladera del volcán sin que éste sepa en qué momento se llenó de raíces. Así nos llenamos de recuerdos. La columna de Juan Jesús Jiménez.