Anacrónica de la visita al cementerio

Lo que la muerte significa para nosotros no siempre resulta en algo festivo. En muchas ocasiones, se traduce en el olvido total.

Lo que la muerte significa para nosotros no siempre resulta en algo festivo. En muchas ocasiones, se traduce en el olvido total.

Por Juan Jesús Jiménez

Puebla, México, 05 de noviembre de 2021 [00:11 GMT-5] (Neotraba)

Manteles morados, flores escarchadas con incienso, espejos de agua y otros de sal. Ningún conjuro mortuorio se completa sin un canto: https://youtu.be/USIrrN8ApGQ

Transcurren las doce de la tarde. El estacionamiento se llena de polvo mientras avanzan los autos que siguen hasta los cajones, apenas se puede distinguir el letrero que avisa el nombre del recinto. El campo que yace detrás de un camino empedrado se llena de hoyos e irregularidades en el terreno, se extiende hasta una pared de ladrillo en la que se juntan la sombra y el pasto seco.

Frente a una cafetería, los hornos expiden humo negro y las lágrimas de una familia. Es imposible sólo detenerse y acompañar su pérdida; uno no la entiende, no podría aliviar si quisiera, sólo puede observar mientras pasa. Lo de menos es pensar en la causa, no cabe en un momento así murmurar si habrá sido por Covid, como sucedió en otras personas que pasaban a mi lado. Pinche gente –me dije.

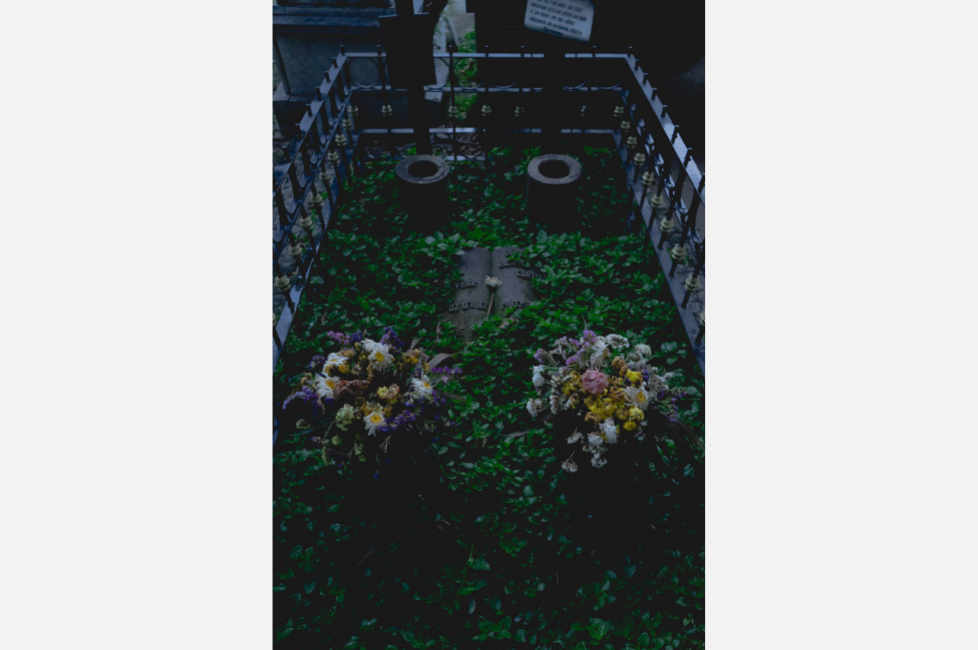

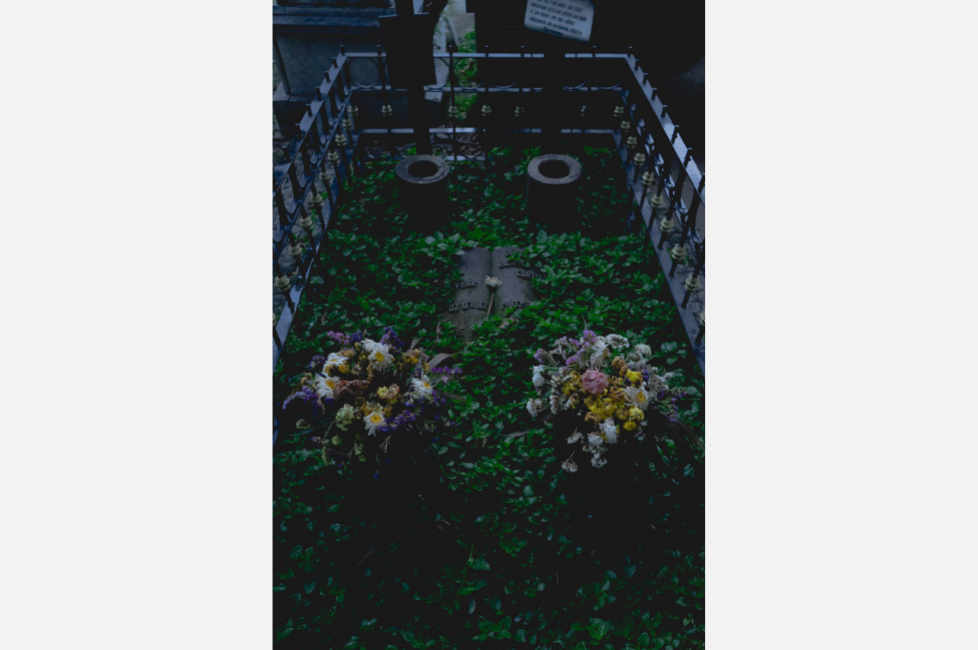

El resto del panteón no era distinto a los años anteriores. Lápidas pequeñas, terrenos chicos y descuidados. La maleza ocultaba algunos nombres, rompía algunas cruces avejentadas por la lluvia y el sol. Divisiones irregulares, espacios invadidos en las memorias de varios muertos, separados apenas por una canaleta de lodo y el camino que toman los insectos. A lo lejos se oyen ladrar los perros, aves que se resguardan del sol en la sombra de un capulín. Pese a su cercanía con el panteón, el pueblo no parece guardar luto por quienes reposan a unas calles de la iglesia. No los conocen, nunca lo hicieron.

Cuido mis pasos de no caer en los rectángulos que forman entre sí un laberinto. Las piedras que guardan el nombre y la imagen de los difuntos se dejan comer por la tierra de a poco. Primero oculta las fechas, las frases bíblicas, la firma de aquellos que saben la razón de ser en el espacio que ahora ocupan los cardos. Es probable que aquellos sitios sean allanados y reemplazados por otro cuerpo y otra lápida, justo como ejemplifican algunos hombres a lo lejos, persignándose mientras remueven la roca y la estatua de un santo.

Gustavo S., Mercedes F., Alejandro P., la lista de nombres se extiende mientras se avanza. Los nuevos parecen estar cerca de la salida, pues ahí se congregan más personas, se ven más flores, se les da un cuidado constante. Pero entre más alejado se está del camino principal, de la salida, la cafetería y los hornos, el ambiente se vuelve un poco más callado. Tras las tumbas de Fernando E., Saúl R. y Oliva V., se complica leer las letras borradas por la erosión. No hay más colores vistosos, se pierden las veladoras, el olor de los alimentos. Verdaderamente se sabe que uno llegó a un cementerio por el frío que le corre en la espalda.

Observo con cierta melancolía las tumbas alrededor. Fijo mi vista en una en específico, la que parece ser de un niño, pues tiene algunos rehiletes deshechos y su tamaño es más pequeño. Acerco mi vista mientras se le colocan algunas flores a la tumba de mi abuela: la fotografía de ese niño ya no existe, algo parecido a lo que ocurre con su nombre pues, aunque se puede distinguir las letras P, a, s, el resto no se deja discernir del gris pálido.

Es complicado no sentir algo en este tipo de casos. Un nudo en la garganta se forma mientras pienso: sé que la gente que está ahí ya no vive, desde mis propias creencias puedo entender que aquellos ya no sienten ni experimentan nada. Pero ver un cementerio a detenimiento es ver un abismo cundido de nombres. La empatía sigue ahí, como una cualidad humana de las historias que no podrían ser contadas de nuevo. Una lástima primigenia y un miedo indirecto.

Ni Carmino Z.,ni Angela Q., ni Francisco R. podrían volver de la muerte para contarme una crónica de su fallecimiento. No habría explicación sencilla para adivinar el abandono de cada uno, ni el cómo serían consumidos por la naturaleza muchos años después de su último aliento. Ninguno de ellos podría explicar la soledad tan instantánea y cruel que puede representar la muerte, porque todos ellos serían olvidados para cuando saliera del cementerio, apresurado por mi padre y mi hermana que me juzgan por ver mucho tiempo las tumbas.

Mientras iba a la salida, me acordaba de la forma en que termina El complot Mongol. La reflexión final en una obra llena de muerte no recae en la resolución de los conflictos internacionales, ni en un viaje como habría querido Filiberto. Llega la revelación de una muerte más, una que parecería insignificante de no ser por los hechos que conducen hasta ese punto. Martita, que ni culpa tendría de terminar la novela, se desvanece con las oraciones del Licenciado.

Lo que cala en la escena se transfiere a la frase que tanto Filiberto, como cualquier muerto en ese cementerio, dijeron antes de perderse en la memoria: ¡Pinche velorio! ¡Pinche soledad!