A puertas cerradas

De entre aquello que acecha la luz, como si de presos se tratara, los seres se disputan lugares divinos en el cosmos. Un cuento de Camila R. H.

De entre aquello que acecha la luz, como si de presos se tratara, los seres se disputan lugares divinos en el cosmos. Un cuento de Camila R. H.

Por Camila R. H.

Puebla, México, 14 de septiembre de 2021 [01:01 GMT-5] (Neotraba)

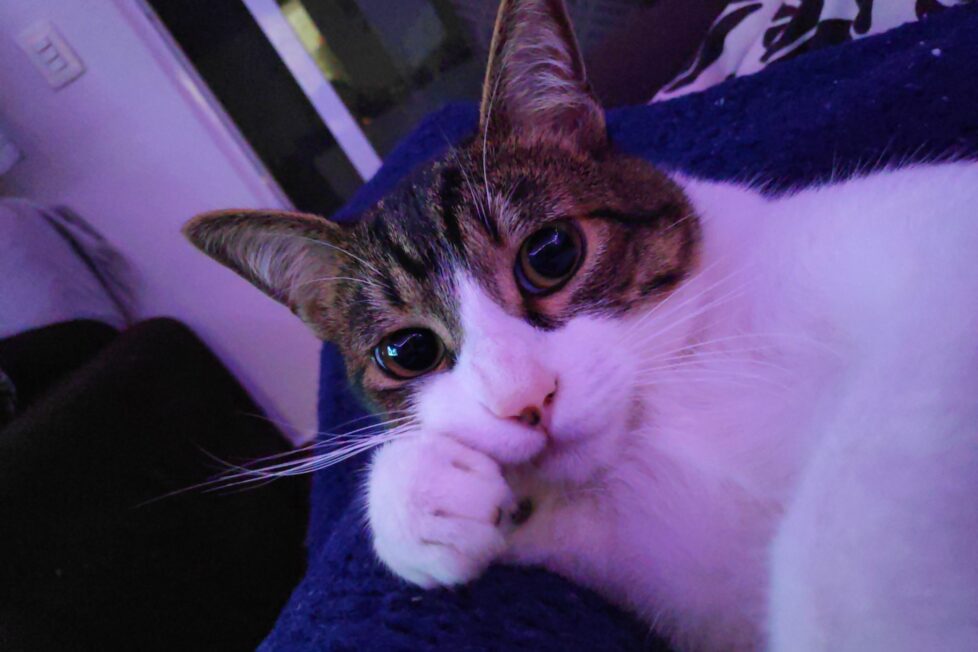

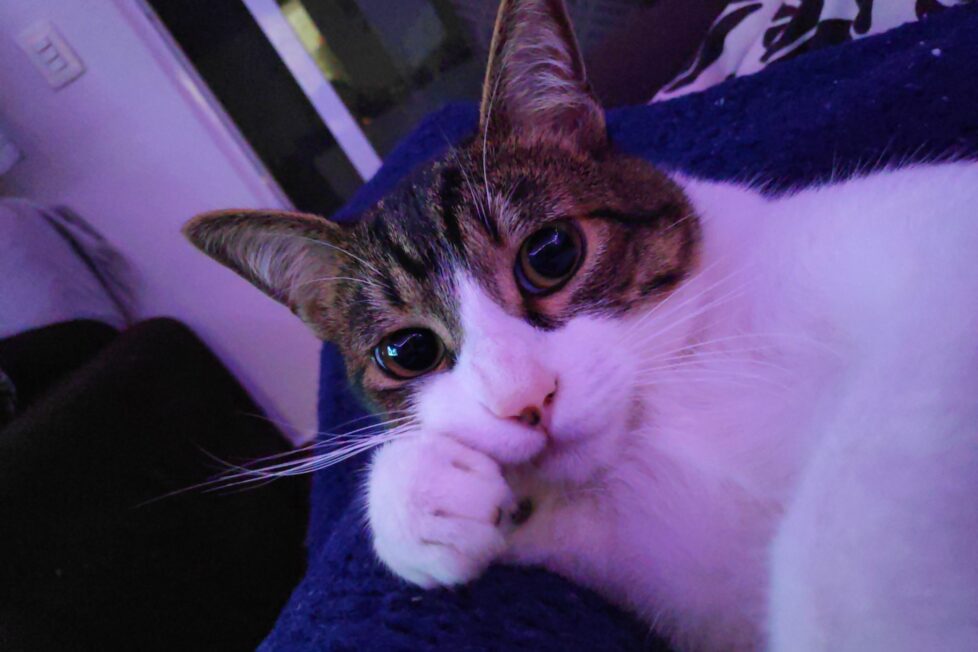

La rendija inferior de la puerta cerrada deja pasar un halo de luz, apenas suficiente como para alumbrar el corredor lleno de más puertas cerradas. El primero de ellos está sentado con la postura erguida al lado de la pared, tiene los ojos impasiblemente abiertos. Paciente. El segundo de ellos se pasea frente a la luz como si intentase escanearse dentro, inquieto. Se mantienen incómodamente silenciosos, aquel que se mueve respira fuerte, pesado. Aquel que no, en cambio y como si quisiera discutir sin palabras, respira casi sin hacer ruido.

Aún si hiciera ruido, el segundo no lo escucharía, ocupado con sus propios pensamientos. O simplemente con ignorarlo. No se odian, sólo porque no conocen muy bien el concepto de odiar. Se escanea una última vez antes de echarse sobre el piso, cae sin un gramo de cuidado. El primero lo mira apenas, indispuesto.

Siguen la rutina de respirar tan contrariamente como pueden y pasean la mirada de lado a lado, cuando se encuentran en medio voltean más rápido. Alguno suspira, el otro casi bufa. Por el pasillo unas pisadas silenciosas se anuncian con el roce delicado de un caminar discreto.

—Ustedes son un par de holgazanes —declara tan pronto como los ve.

—¿Sabes cómo abrir? —devuelve el menos discreto.

—Al menos lo intentaría.

—¿Qué te hace creer que no lo he intentado? —se gira sobre el piso, como si intentase responder su propia pregunta. La recién llegada hace un equivalente vago a una sonrisa burlona, asomando los ojos azules por la rendija.

La puerta, como bien saben, es imposible de abrir. El por qué siguen ahí es desconocido hasta para ellos. Ella intenta de nuevo, su única oportunidad es ese hueco absurdamente pequeño. El callado de los tres le bufa cuando apenas le toca la piel en un descuido, erizándose completo.

—Eres un exagerado —declara el holgazán desde el piso. —Y tú una obstinada.

—En ese caso tú eres un imbécil —le escupe después de apartarse de la puerta, observándola de arriba abajo. Le parece enorme, el picaporte brilla en color dorado despintado, la madera es comprimida y ciertamente de mala calidad, en la esquina donde el primero recarga la cabeza el esmalte comienza a descarapelarse. Es vieja, poco resistente y además está chueca. E incluso entonces son incapaces de abrirla.

El que aún guarda silencio decide trabajar con su herramienta infalible: arañar la madera, la hará ceder a base de insistencia. Los otros dos se tensan completos, apartándose de un salto cuando el sonido chirriante les llena las orejas, crispándoles los nervios.

—¡Por mí! Hazlo parar —balanceándose sobre el piso con su gordura demás, él le grita a ella.

—¿Por ti?

—¡Soy Dios!

—¡No eres Dios! —lo empuja lejos. —De hecho, no puedes ir declarando por ahí si eres Dios o no, ¿qué pasa con quién en verdad cree en Dios?

—Yo creo en Dios.

—Oh, cállate de una buena vez.

Él se sienta, dejando caer la parte trasera de su cuerpo abruptamente. —Sí lo soy —dice en tono más bajo, convenciéndose. Como es perezoso y no quiere levantar los hombros, en un gesto similar levanta las cejas y mueve los bigotes.

—Ya sabes quién no, para de decírmelo.

—Eres un mimado —por fin el otro se deja caer, acomodando su cuerpo después de no conseguir el efecto deseado. —¿Qué lograste? —insiste ella con los ojos bañados en diversión astuta.

Él no habla, como única respuesta la mira. Tiene ojos de canica (como suele ir diciendo el más molesto); son azules, cristalinos y trascendentes. Ella cierra la boca en rendición, se empuja contra su hermano. Quien no protesta mucho, a pesar de ser propenso a las quejas, a estar lleno de migajas y a dormir durante horas.

Por eso quiere entrar a la habitación con la puerta cerrada, cualquiera que conozca los beneficios de dormir sabe que el piso es el lugar menos apto para hacerlo. Nada como el colchón esponjoso de los dueños de la casa. Y además dentro huele a humano, el olor conocido de un ser vivo distinto a ellos.

—Quiero entrar —obtiene un par de ojos acusadores.

—Eres tú quien se autoproclama Dios, abre la puerta.

Él se endereza, apartándola en el camino. —Que sea Dios no quiere decir que en realidad sepa cómo serlo.

El callado lo mira con desdén. —En conclusión, sí eres un imbécil.

Le muestra los colmillos, gruñéndole por ser retado, él es el fuerte y el otro el débil. Escuálido, pálido, pequeño. Desde su humilde opinión, podría vencerlo con sólo tocarlo, el otro es dado a rehuirle al contacto. Se cierne en toda su altura, toda su grosura. Es ancho, grande y sabe inflar el pecho. El pequeño vuelve a bufar, espantado.

Desde la habitación de la luz los pasos fuertes apenas le hacen mella en la consciencia, arraigado a su orgullo necio. A su fortaleza demostrable. Da dos pasos, frunce el ceño. Un gruñido más.

La puerta se abre con ese sonido de succión, como si la humedad del día lluvioso la hubiese hinchado y no encajase del todo bien en el marco. Quién ya saben se aparece. La más ágil se cuela entre las piernas de la persona, adueñándose de la manta sobre la cama. El que no habla mucho aparta los ojos de quien se cree Dios y se acomoda en la esquina más escondida del colchón.

—No seas grosero —opina ya saben quién, toma entre sus brazos a la pesada bola de pelos y le llena los mofletes de besos. —¿Eres todopoderoso?

Él la mira con sus ojos aceituna llenos de brillo. Sí, cómo no va a ser todopoderoso. Se lo dice la persona de la casa, la persona que lo colma de amor y le cuenta su historia, la cual no se atreve a poner en duda. A pesar de poder ser inventada. Pero ellos son sólo gatos, no pueden abrir puertas pero sí pueden escuchar las palabras de los humanos a cargo. Incluso las más inverosímiles.

Las puertas cerradas son su dilema más grande.

El ego inflado es sólo daño colateral de los mimos en exceso y las conversaciones ficticias de ya saben quién.