La vitalidad de un clásico

La ópera La Traviata, compuesta por Giuseppe Verdi y estrenada en marzo de 1853, se basa en la novela de Alejandro Dumas hijo. Un análisis de un montaje contemporáneo.

La ópera La Traviata, compuesta por Giuseppe Verdi y estrenada en marzo de 1853, se basa en la novela de Alejandro Dumas hijo. Un análisis de un montaje contemporáneo.

Por Judith Castañeda Suarí

Puebla, México, 27 de abril de 2023 [00:01 GMT-6] (Neotraba)

Mientras la orquesta nos entrega los primeros acordes de un preludio cargado de tristeza, o de nostalgia, en el escenario tiene lugar ese intercambio que se da entre un cliente y una prostituta. Aunque, lo vemos, no se trata de la adquisición de favores sexuales: el hombre, al pagar, está obteniendo lo que resulta imposible para las potenciales compradoras que acuden, al principio de La Dama de las Camelias, a ver los objetos que van a ofertarse en una subasta próxima, esto es, los vestigios de la vida que llevara la antigua dueña de dichos objetos: una cortesana.

La ópera es La traviata, compuesta por Giuseppe Verdi y estrenada en marzo de 1853, se basa en la novela de Alejandro Dumas hijo, de 1848, y en la posterior obra de teatro, la que acudió a ver el compositor acompañado de su segunda esposa, Giuseppina Streponni, durante su estancia en París, en 1852. Y aunque su estreno fue un rotundo fracaso debido, en parte, a problemas con la censura –el propio compositor lo reconoce en su correspondencia, “La traviata, anoche un fracaso. ¿Fallo mío o de los cantantes? El tiempo lo dirá”, escribe–, se trata de una de las óperas más escenificadas en todo el mundo y una de las más representativas de Verdi.

En la producción de la Opéra de Monte–Carlo, una de las más recientes, es donde se desarrolla el intercambio que antes mencionaba, el cual parece hacer realidad otro aspecto no concretado ni en La Dama de las Camelias ni en otras producciones: el hombre pone su pago en manos de una mujer que parece regentear ahora a Violetta Valéry, la que en el libro lleva el nombre de Marguerite Gautier y en la vida real, Marie Duplessis, con lo cual se nos dice que una de las cortesanas más famosas del París de la primera mitad del siglo XIX, quien asistía a los teatros en compañía de personas prominentes, ha perdido su estatus.

Violetta / Marguerite / Marie muere “en medio del lujo y del esplendor de su hermosura, antes de la vejez, primera muerte de las cortesanas”, escribe Dumas, librándose así del castigo que significaría morir en pobreza, despojada de la juventud. Sin embargo, en el escenario de la Opéra de Monte–Carlo, la muerte ocurre después de que Violetta, a cambio del pago que no recibe en mano propia, ofrece a ese hombre su propia historia, los detalles de su vida.

Por lo menos así parece cuando, enfundada en la piel de la cortesana, la soprano Aida Garifullina ve cómo su entorno, sus propias ropas, se despojan de su pobreza para dar paso al suntuoso salón de fiesta donde Violetta, antes, se reuniera con sus invitados, recuperada de un período de enfermedad grave durante el cual un desconocido, Alfredo Germont, ha ido a informarse acerca de su salud. En este momento del preludio, los acompañantes de quien pagara por sus servicios han despojado a la soprano de su vestuario inicial, colocándole un lujoso vestido largo, de un rosado intenso: el de sus días de gloria.

Algo más que esta puesta parece resaltar también es el carácter de “maestro”, que se le da a Alfredo antes de que inicie el brindisi, una de las piezas más conocidas de la ópera: si bien Armad Duval, el protagonista de La dama de las Camelias es un joven abogado, se trata del álter ego del propio autor, Alejandro Dumas hijo –no en vano escritor y personaje comparten las mismas iniciales. Así, tenemos en Alfredo a un “maestro”, un escritor, quizás, un “maestro en el arte”, como se traduce en el libreto correspondiente de la colección Introducción al mundo de la ópera (Ediciones Daimon, 1981), y mientras en distintas producciones el personaje se limita a llegar, a saludar a Violetta luego de que lo presente con ella Gastón, el vizconde de Letorières, en la producción creada por Jean-Louis Grinda en 2013, Alfredo garabatea en un papel que llegará a manos de la cortesana. A la distancia, parece un dibujo de ella. Alfredo, como Dumas, es un artista.

Las funciones de la Opéra de Monte–Carlo, que tuvieron lugar durante el mes de marzo, marcan el debut del mexicano Javier Camarena como Alfredo Germont. Si bien no es el primer papel verdiano para el tenor –había acometido antes el del Duque de Mantua en Rigoletto (1851)–, resulta interesante verlo en La traviata, pues con esta ópera el compositor nacido en Le Roncole, Busseto, comienza a alejarse del estilo belcantista, tanto en sus temas como en la manera de abordarlos desde la música y el canto. Y Javier Camarena, a quien hemos visto en teatros de México y del extranjero cantando sobre todo personajes de Rossini, de Donizetti, tiene un buen debut como el joven enamorado de Violetta.

Al principio se nos presenta con cierto aire de inocencia, un hombre que dibuja en un papel y se inquieta porque alguien le arrebata su tesoro para dárselo a quien le sirve de modelo, con el riesgo de que ella se burle de un homenaje en apariencia tan sencillo. La actitud del tenor veracruzano, su gesto amable, aunque de preocupación, lucen semejantes a los de su Nemorino, el muchacho enamorado sin esperanza de Adina en L’elisir d’amore (Donizetti, 1832). Esto, sin embargo, no representa un aspecto negativo, ya que Alfredo, como Nemorino, ve en la mujer amada a alguien superior, con más experiencia o más conocimientos, aunque su entorno sea la ciudad y él no sea tan ingenuo como el campesino de la ópera de Donizetti.

Javier Camarena y Aida Garifullina tienen un primer momento de lucimiento en el brindisi, fragmento que se ha compartido a través de redes sociales. Acompañados del coro, la escena resulta sobresaliente, un punto de partida para una buena representación. Así, Alfredo va ganando brío, siendo palpable su enojo en el segundo acto, cuando desquitará el abandono de Violetta arrojándole dinero desde lo alto de una mesa de billar. En Un di felice, eterea, la voz del tenor se escucha acariciante mientras recuerda cómo vio a Violetta por primera vez; etérea, un rayo de luz, dice el libreto, algo que podría calificar el canto de Javier Camarena en este momento y después, cuando Aida Garifullina interpreta Sempre libera y la voz de Alfredo nos llega desde el otro lado de un telón traslúcido. Amor è palpito dell’universo, insiste él, y la frase se inscribe en el pensamiento de Violetta, quien la resiste mientras entrega, con gran lucimiento, la coloratura que escribió el compositor para su personaje en este primer acto.

La soprano rusa refleja aquí a la cortesana superficial, inmersa en noches de fiesta y vino, ignorante de lo que significa un sentimiento profundo, auténtico, aspecto que cambia en los siguientes actos, cuando acepta el amor de Alfredo y su actuación se vuelve más dramática, más doliente, hasta llegar al Amami Alfredo, que rompe el alma tanto por la manera de interpretarse como por el sacrificio que, sabemos, hay detrás de él. Este es uno de los momentos culminantes de la ópera, aquí bañado en luces azules, entre las que el abrazo de Violetta y Alfredo es más que una dolorosa despedida, un gesto del cual ella toma el valor necesario para afrontar lo que viene.

Por su parte, el barítono italiano Massimo Cavalletti, que encarna a Giorgio Germont, el padre de Alfredo, transmite la autoridad de ese hombre que pide a Violetta sacrificarse a fin de corregir un camino que se ha desviado de las normas que imperan sobre la sociedad: una cortesana es tolerada, pero no habrá de permitírsele usurpar el sitial de una mujer honorable, algo que se materializa en esa vida en común que llevan ella y Alfredo en el campo, desde hace unos meses.

Aquí, la producción nos entrega otro de los aspectos que retrata la escritura de Dumas: en La Dama de las Camelias, la casa de Marguerite ha sido purificada por su muerte, en consecuencia “las mujeres de virtud más rígida podían, pues penetrar en su aposento”; la defunción, al inicio del segundo acto, aún no acontece, y la hija de Giorgio Germont permanece al otro lado de la ventana, pendiente de su padre, y lo alcanza de prisa cuando él sale de escena. Pura siccome un angelo, en palabras de Giorgio, a la joven sólo se la menciona, en algunas producciones se hace presente; sin embargo, en la puesta de la Opéra de Monte–Carlo, ella más que la hermana de Alfredo, es el reflejo de la relación que tiene la sociedad con las mujeres como Violetta, esa aversión mezclada con la curiosidad y fascinación que suscita lo prohibido.

En cuanto al coro y ballet de las gitanas y los toreros, es interesante cómo en esta producción se hace de él un reflejo de lo que la protagonista de la ópera sufre. Con un cuerpo de baile masculino, excepto por una mujer, vemos el maltrato de los hombres hacia la bailarina, que va de mano en mano, soportando el toqueteo entre sus ropas, el que la hagan tropezar, hasta que pierde el peinado, con dinero cayéndole encima como si de una lluvia se tratara. El número de ballet resulta premonitorio para Violetta: la soprano llega a la fiesta bajando una escalera, misma que la bailarina se dispone a subir; cuando las dos mujeres se cruzan, mirándose una a la otra, el espectador casi puede adivinar que la cortesana experimentará en carne propia algo parecido a lo que vivió la gitana.

Pero si este número es diferente, hay un punto que hermana esta producción con una de estética más contemporánea: la presencia del doctor Grenvil en varios momentos de la ópera. Al inicio del segundo acto, es a este médico, interpretado por el bajo Alessandro Espina, a quien Alfredo confía que Violetta ha dejado fiestas y lujos por él, para vivir juntos. Además, el bajo hace su aparición en el preludio, la fiesta y el tercer acto, cuando Violetta agoniza.

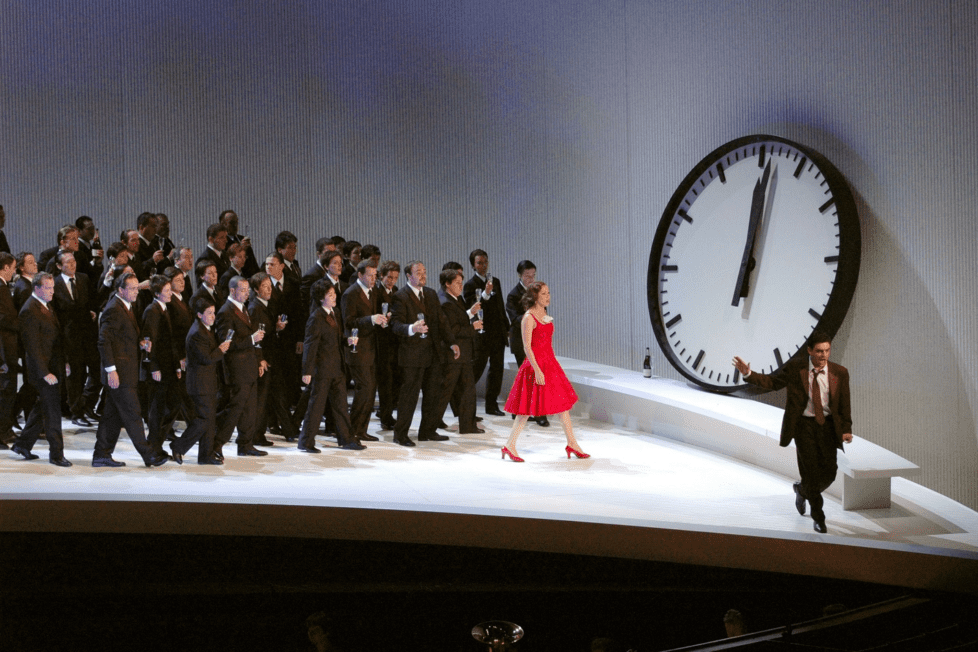

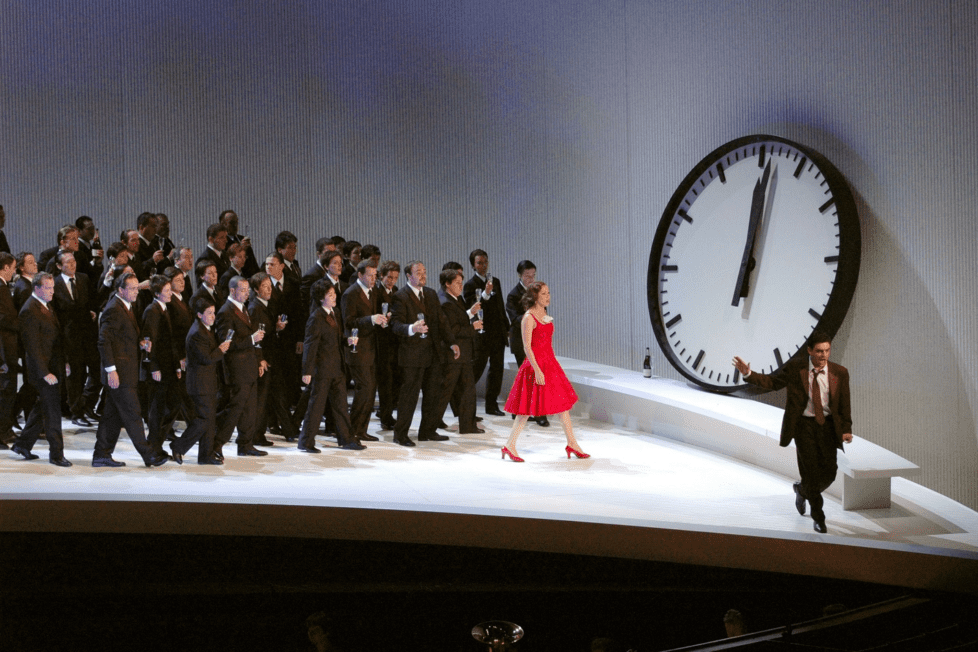

Un detalle como el anterior se ha visto en la producción de Willy Decker para el Festival de Salzburgo de 2005. De entonces resalta un enorme reloj en un escenario casi vacío, a no ser por un sillón rojo y una banca puesta junto al muro del fondo, blanca y larga, curva, casi confundida con dicho muro. Un hombre acciona el reloj, convertido en una amenaza para Violetta; él, quien al final se revela como el médico en aquella representación, es el símbolo del inexorable destino de la cortesana, tal y como en las funciones de la Opéra de Monte–Carlo lo es Alessandro Espina: con cada uno de sus pasos, con su presencia, parecen oírse sus palabras, “la tisis no le deja ya más que unas pocas horas de vida”, sentencia que desembocará en una muerte cundida de una rara vitalidad, donde el dolor cesa. En mí renace un insólito vigor, vuelvo a la vida, exclama Violetta para luego desplomarse, y a 170 años de su estreno –de su inicial fracaso–, la vitalidad de ese grito llena este clásico que tan lejos ve su muerte.