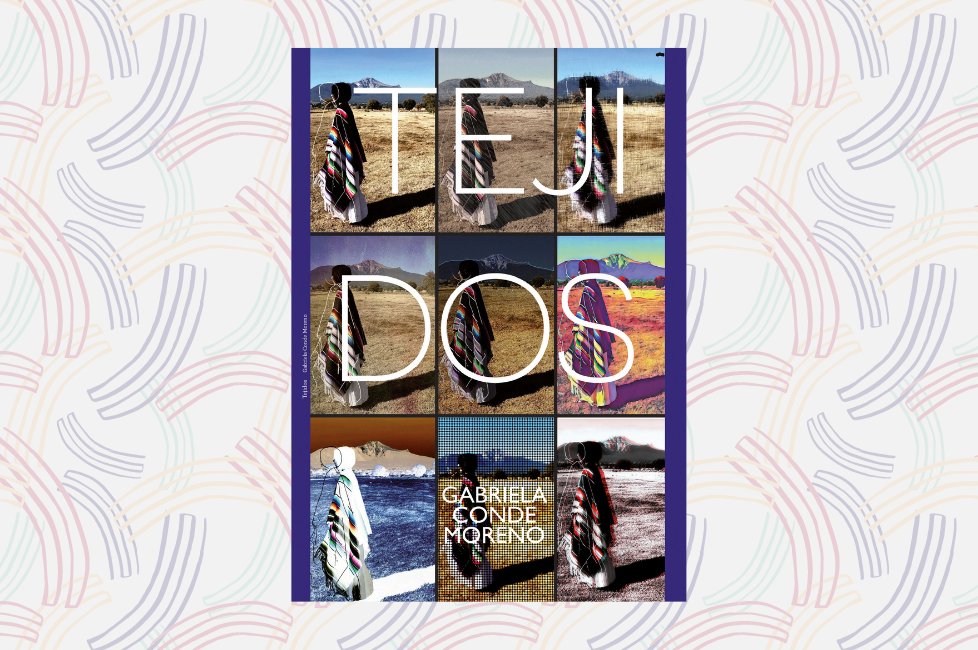

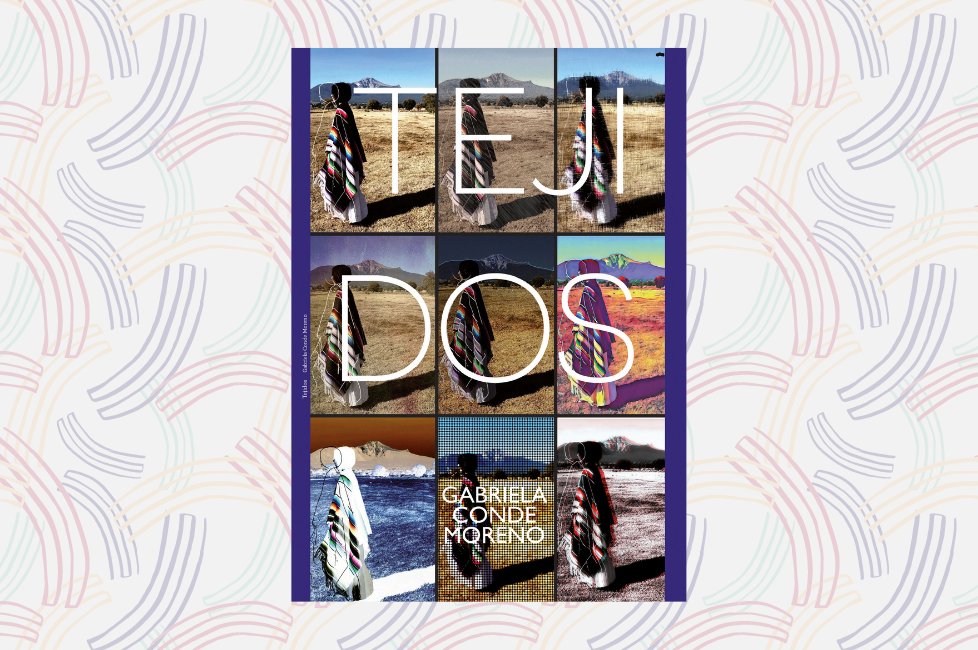

“Tejidos”, un fragmento

La autora nos comparte la primera crónica de su libro "Tejidos", una reconstrucción desde el ámbito de los textiles.

La autora nos comparte la primera crónica de su libro "Tejidos", una reconstrucción desde el ámbito de los textiles.

Por Gabriela Conde Moreno

Tlaxcala, Tlaxcala, 18 de noviembre de 2021 [03:40 GMT-5] (Neotraba)

Hoy viajo a Coahuila y me acordé de esta historia. A los siete años yo solía ser una estudiante de muy buenas calificaciones. Un día esto dejó de ser así; en tercero de primaria me cambiaron hasta el último lugar de la hilera: el pizarrón se volvió para mí una gran mancha verde de la que sólo apreciaba garabatos amorfos. Una mañana, la maestra revisó mi libreta; la encontró en blanco y me cuestionó con dureza. Yo, sin entender mucho, le contesté que su letra era indescifrable. Algunas compañeras alinearon sus pupitres al lado del mío y leyeron sin problema lo que, entonces supe, sólo yo tenía vedado.

Mis padres me llevaron al oftalmólogo que me diagnosticó una severa miopía y un avanzado astigmatismo. Cuatro puntos en un ojo, cuatro veinticinco en el otro. La sentencia fue inutilidad visual –seguramente el doctor no lo dijo así, “inutilidad visual”; seguramente ese hombre viejo, lleno de canas, de cuerpo robusto y fuerte, cuya entonación al pronunciar el diagnóstico me hizo pensar en esos malos actores de las series infantiles que recitan su único parlamento en el capítulo, usó términos rebuscados con paliativos, eufemismos médicos que ya olvidé–. Mis padres se la tomaron muy en serio, así que desterraron los videojuegos y la televisión de mi vida.

Desde aquel día y hasta que recibí las gafas prescritas, mis hermanos me sometieron a cuestionamientos diarios con los que intentaban cerciorarse de la calidad de mi visión. Cuando caminábamos por la calle, cada que encontraban un letrero me hacían retroceder varios pasos, y así de lejos, me preguntaban qué decía. Mis repuestas siempre eran las mismas: nada, sólo formas sin contornos definidos, borrones de colores, trazos que se movían de un lado a otro. Ellos siempre me volvían a preguntar si estaba segura. “Es el letrero de un restaurante, dice ‘Comida mexicana’”, me señalaban incrédulos. Fue tal su insistencia que yo misma empecé a dudar del mundo como lo entendía.

Mi renuncia al paisaje fue consecuencia de lo poco confiables que eran mis ojos. Cuando yo creía que en la acera de enfrente había un barco miniatura lleno de jirafas anclado, en realidad había un soso cubo de basura desbordándose. Antes de saber que tenía miopía, yo me habría quedado con la idea del mininavío exótico en la banqueta, pero con el diagnóstico a cuestas, cruzaba la calle para desilusionarme.

Por esos días me aficioné a los espacios cerrados que me parecían menos propicios a las decepciones. Me gustaba colarme en la bodega donde mi padre almacenaba miles de cobijas de lana y sarapes multicolores de fibras como acrilán y algodón. Él exportaba textiles a regiones de Estados Unidos como Texas y California, e incluso a Europa. Las semanas previas a un envío grande, cuando yo volvía del colegio, el ruido de las máquinas de coser pegando etiquetas me llamaba como si se tratara de sirenas. Entraba a la bodega cuando ya no había nadie. Prendía la luz. Me recuerdo pasmada frente a las columnas de mantas que me parecían torres gigantes de manchas y brillos coloridos. Corría a escalar las más altas.

En aquel juego no había ningún espíritu de aventura, quiero decir, no me imaginaba trepando el Everest ni dirigiendo misiones de conquista por el Kilimanjaro; mi puro afán, más bien, era apresar los colores. Me gustaba saltar de columna en columna para poder atrapar lo que a distancia me parecían manchas vaporosas de azules lustrosísimos, verdes frondosos o rosas intensos. De izquierda a derecha, bloques diferentes de tela sobre los que yo brincaba de fijación en fijación. Cuando estaba sobre las cobijas los colores dejaban de ser una bruma y aparecían definidos. Permanecía un rato sobre el color alcanzado para después saltar hacia otra torre y disolver la nube de un lila o un rojo. Reconozco en esta práctica, además, el germen de mi apego por las texturas: una vez que había atrapado y delimitado el morado me solazaba con pasar mis dedos por la superficie de lana, como quien atrapa un caballo salvaje y lo acaricia durante un largo rato para domesticarlo.

Cuando al fin tuve las gafas, el mundo se presentó totalmente nítido para mí. Volver a la bodega de los sarapes con los lentes puestos no fue una decepción, todo lo contrario: frente a la claridad y armonía con las que se me presentaron aquellas formas coloridas y geométricas experimenté la clase de asombro que debe acompañar la apertura de un sarcófago egipcio. Comprobar que lo que yo imaginaba bello es tanto o más de lo supuesto me altera el flujo sanguíneo hasta la fecha.

Decía que hoy viajo a Coahuila y recuerdo nuevamente esta historia, esta historia o el inicio de alguna, la historia de mi ceguera parcial y los “saltillos”. Así les digo, “saltillos”. Sabemos que no se llaman así, sino “sarapes de Saltillo”, pero aquí, en Tlaxcala, si alguien dice “saltillos” no pasa nada, incluso si se dice sin el contexto apropiado, por ejemplo, “pásame un saltillo para taparme”, o “voy al centro a comprar un satillo”. No pasa nada entonces, todo mundo sabe de qué estamos hablando. Pero esta historia, decía, me viene hoy más fuerte que nunca porque viajo a Coahuila. A ponerle contornos nuevos a mi vista.