El amor a las horas nalga y el repudio a la pereza

Crónica | Luis Rubén Rodríguez Zubieta reflexiona sobre la relación entre el trabajo y la culpa que sentimos al descansar.

Crónica | Luis Rubén Rodríguez Zubieta reflexiona sobre la relación entre el trabajo y la culpa que sentimos al descansar.

Por Luis Rubén Rodríguez Zubieta

Tijuana, Baja California, 24 de marzo de 2021 [00:03 GMT-5] (Neotraba)

Jehová, el dios barbudo y de aspecto poco atractivo, dio a sus adoradores el supremo ejemplo de la pereza ideal: después de seis días de trabajo se entregó al reposo por toda la eternidad.

Paul Lafargue, El derecho a la pereza.

Ahora que, por mi edad, estoy cada vez más cerca del retiro (también del encuentro con la parca) pienso mucho. He caído en cuenta de que, a lo largo de mis cincuenta años de vida laboral, no necesariamente prolífica, tanto en la burocracia pública como en la privada, permanecí más tiempo del necesario en las oficinas donde presté mis servicios. En todo ese lapso, fui testigo del estímulo que da entregarse en cuerpo y alma al desempeño de funciones que, eufemísticamente, son llamadas trabajo; junto con el desprecio por el mismo y por el descanso.

Para colmo, la actividad laboral no sólo se desarrolla en el lugar destinado a ello, se extiende a nuestro espacio personal e íntimo. En la mesa, donde compartimos el pan y la sal con nuestros compañeros, entre bocado y bocado, platicamos de los asuntos de trabajo que nos agobiaron o que resolvimos con éxito en el día. En la cantina donde bebemos, nos embriagamos por las penas que nos provocan el trabajo y nuestros jefes, más que por los hombres o las mujeres que nos han pagado mal. Al arribar a casa, ya no queremos convivir con nuestros cercanos, porque llegamos agotados de la jornada, ya no queremos coger porque la libido la dejamos en el escritorio de la oficina.

Con increíbles excepciones, ese debe ser el panorama de las oficinas públicas y privadas de una buena parte del mundo: templos del desprecio a la productividad. Sitios donde ocurren desgastes mentales y económicos. Innecesarios para quienes ahí laboramos. Además implican un gasto excesivo en servicios básicos como energía eléctrica, agua, teléfono, internet, mantenimiento, insumos consumibles, vigilancia, servicios médicos, materiales de trabajo, así como un derroche del equipo, de las herramientas y los vehículos. También terminan siendo costosos, tanto para empleadores como para empleados.

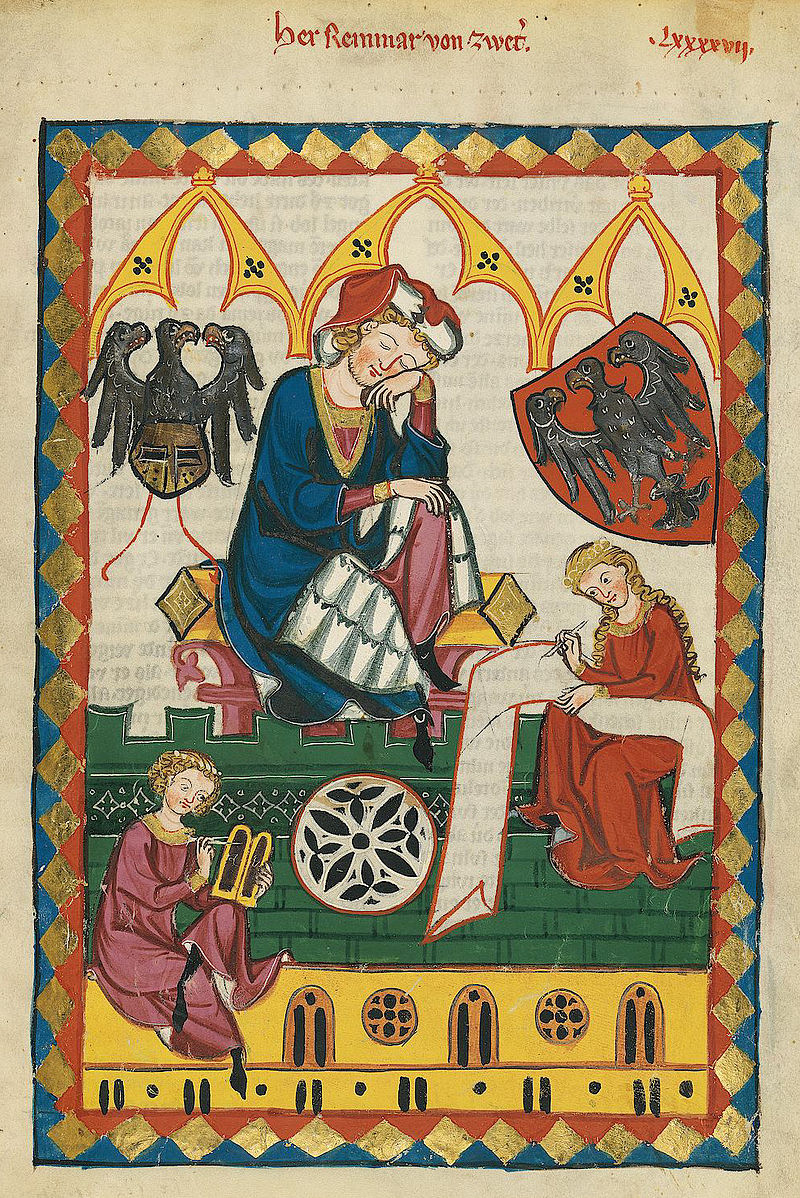

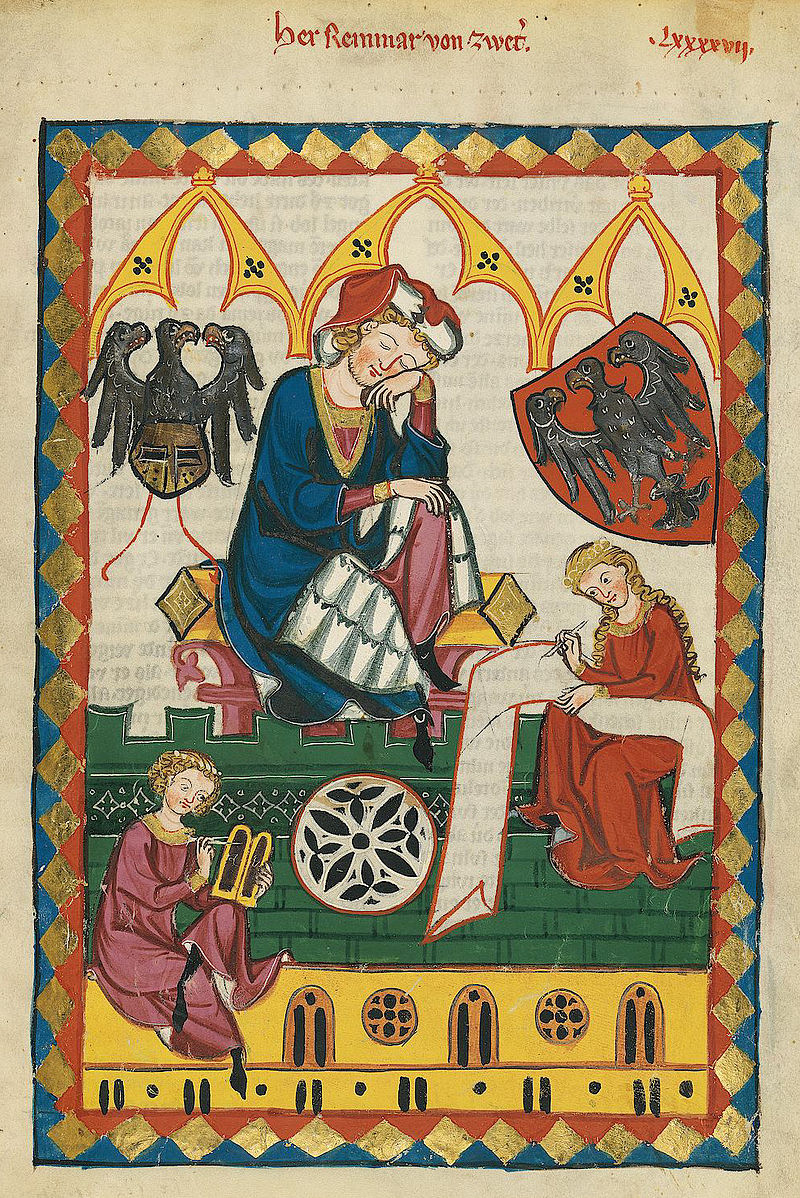

Desde principios del año 500, San Benito formuló las primeras reglas para monjes en base al principio ora et labora, que establecían un tiempo para orar, otro para trabajar y otro para descansar. En 1829, se promulgó la Regla Benedictina: ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas para la casa.

Aunque no se respetó pues, hasta 1886, luego de cuatro días de huelgas en el mes de mayo, en la ciudad de Chicago. Fue cuando se instauró la jornada de ocho horas diarias, y cuarenta y ocho a la semana; en lugar de las doce, catorce y hasta dieciocho diarias, como se practicaba antes.

En el siglo XXI, al parecer retrocedimos hasta principios del siglo V, pues ni siquiera cumplimos con las reglas de San Benito: tenemos jornadas de asistencia, pésimas llamadas de trabajo, mayores a ocho horas. El descanso es tiempo dedicado al maldito WhatsApp, una ironía llena de cervezas, licor, hueva, y las oraciones sólo las elevamos al creador para que llegue el viernes, los días festivos, el puente respectivo y las inmerecidas vacaciones.

Convivir con los nuestros, viajar, ir al cine, ir al parque, jugar, discutir de asuntos básicos, coger, y muchos otros más, son parte del descanso que no practicamos consuetudinariamente y, la lectura, que es el oráculo de la sabiduría, no llega siquiera a ser un sarcasmo. Pareciera que a este mundo venimos a sufrir en vez de a gozar.

Desempeñamos nuestro trabajo burocrático en un espacio confinado, con relaciones entre los espacios y distribución de los mismos. Somos dignos de la época de la revolución industrial.

Cuando tenemos tiempo libre (¿acaso hay tiempo encerrado?), no sabemos qué hacer con este. Incluso llega a estorbarnos. Fundamentalmente porque estamos tan revolucionados —en el mal sentido de la palabra— que cuando llega la claridad mental, ya tenemos que regresar a trabajar. Aún no descubrimos lo fascinante que es gozar inmersos en el esparcimiento y en las artes del amor.

En la iniciativa privada, se dan cinco días de asueto por año y se incrementa uno por cada año laborado, lo que significa que quienes trabajan ahí, ya estarán viejitos cuando puedan disfrutar de unas vacaciones holgadas.

El tiempo que tenemos disponible para nosotros y para nuestros cercanos, lo malgastamos en actividades fútiles. Se extravía el derecho al gozo, se le llega a percibir como pecaminoso, como algo que no merecemos. Incluso las vacaciones son vistas como un mal necesario o como algo que sólo los burócratas del sector público piden, aunque tengan mucho trabajo.

Voy a intentar describir la jornada de lunes a viernes. Trabajo en una oficina pública que, seguramente con sus variantes regionales o locales, debe ser igual a cualquiera:

La hora de entrada para la mayoría es a las 8:00 horas, con una tolerancia de 15 minutos. Entre esa hora y las diez de la mañana, hacemos y tomamos café. Incluso desayunamos porque no hay tiempo de hacerlo en casa. Hay quienes se preparan algo en la oficina. Platicamos de sucesos del día anterior. Consultamos e intercambiamos los catálogos de toda clase de productos. Intercambiamos mensajes por WhatsApp con quien sabe quién. Mandamos pulgares arriba en Facebook. Visitamos Instagram. Mujeres y hombres se acicalan porque tampoco hay tiempo de hacerlo en casa. Al final, se dejan unos minutos para reposar de tan agotadoras actividades.

Entre las diez de la mañana, que es la hora en que comienza formalmente la actividad laboral, y las tres de la tarde, hora de salida de los sindicalizados, que son mayoría, nos tomamos una hora para comer. Se destina un tiempo indeterminado para la cundina, para la rifa de algo que nunca sabemos quién se lo ganó, para la colecta por el cumpleaños del compañero que corresponda (gastos a considerar en el presupuesto de la quincena), para el festejo del mismo con mañanitas incluidas, pastel con velitas, botanas y refrescos, para la compra, entrega y cobro de diversos productos que los jefes, empleados y comerciantes venden, y para otras distracciones propias del ocio.

De repente hay una urgencia (las urgencias sólo deberían existir para eventos que uno no controla, como partos, accidentes, enfermedades repentinas y las ganas de mear o cagar). Entonces, la adrenalina se eleva a su máxima expresión. Los movimientos corporales y la expresión gestual reflejan ansiedad, nerviosismo e impaciencia. Las instrucciones inician con la frase ¡El director lo quiere para hoy sin falta!, aunque antes de esa urgencia hubiera otras para hoy también. Cada quince minutos preguntan: ¿ya está listo?

Nadie pela a otros porque creen estar concentrados. Las manos tiemblan, el estómago duele, se desperdician kilos de papel imprimiendo cosas innecesarias. El jefe da instrucciones para que un subjefe presione al que está haciendo el trabajo y, de repente, se presenta ante ese individuo como para recordarle que él está al pendiente.

Algunos jefes que son buena onda, traen comida para los que están resolviendo la urgencia, generalmente alimentos que sólo engordan, no nutren y, para acabarla de chingar, dan sueño. Entonces llega el clímax de la presión, solo quedan cinco minutos y el director exhala: ¡Mándenlo como esté!

Y, ¿cómo queda el trabajo urgente? Pues: de la chingada. Nadie lo revisa porque no hay tiempo. Es más, nadie lo lee por lo mismo. Acaba por no servir para nada y, en el mejor de los casos, se tiene que repetir.

Para los que somos de confianza, cuando menos debemos quedarnos hasta las cinco de la tarde. Por aquello del compromiso con el gobierno en turno, sea cual sea su signo. En esas dos horas adicionales a las que asistimos (laboramos sería un eufemismo), la actividad disminuye al mínimo. Entre otras cosas, porque la mayoría con quienes puede interactuar para resolver los asuntos laborales, salieron a las tres de la tarde porque son sindicalizados.

¿Por qué transcurre así la jornada?, ¿Ocho horas?, ¿Por qué hay urgencias? Pues porque no hay planeación del trabajo, no hay dirección, no hay organización, no hay tareas definidas. Se trabaja por impulsos, por los caprichos de los mandos medios y superiores, porque los gobernantes y sus alfiles desconocen la materia que deberían conocer. Porque los empleados no conocen cuál es la finalidad de lo que hacen, porque la productividad es etérea.

Los trabajadores concurrimos para cumplir un horario sobrado, no a desempeñar tareas para las que fuimos contratados. Desconocemos nuestras funciones, por lo que cada quien hace lo que puede o lo que quiere. Esa asistencia monótona, se convierte en una tortura cotidiana. La jornada transcurre como si estuviéramos oyendo el adagio de Albinoni en cámara lenta. Únicamente puede aliviarse por la existencia del viernes que, de acuerdo con el dicho popular, junto con los días festivos, son los únicos que Dios bendijo.

A todo eso habría que agregar que la mayoría de quienes laboran en el sector público, han sido ungidos en sus puestos por herencias. Incluso por afinidad a la entelequia que gobierna; por recomendaciones o por inconfesables relaciones personales, no por su experiencia, sus méritos o su capacidad. Con honrosas excepciones, son una bola de huevones, vividores, o sujetos mal encausados.

En el caso del sector privado, los burócratas se diferencian de los del sector público por la formalidad y por la vestimenta. En la mayoría de los casos están obligados a portar prendas, en ocasiones del mismo color, que de ninguna manera deben ser mezclilla o similares. Tienen que usar la incomodísima corbata en el caso de los hombres y traje sastre en el caso de las mujeres. Es fácil distinguirlos cuando salen a la calle para comer o al terminar su jornada laboral.

Sin embargo, la falta de planeación, el desconocimiento de funciones y la ocupación de puestos son muy similares a los del sector público. Acontecen las mismas situaciones, aunque algunas con diferente matiz. Será difícil encontrar a algún empleado privado tomándose un par de horas continuas para liberadoras actividades de esparcimiento mañanero. Pero de seguro simulará trabajar durante toda su jornada y esas dos horas las distribuirá a lo largo de la misma.

Los empleados de la burocracia privada desarrollan una habilidad de simulación, nada parecida a la desvergüenza de los empleados públicos. En ese sentido, estos últimos deben tener momentos más gratos durante su jornada laboral y a lo mejor son más felices.

Tanto en la burocracia pública como en la privada, si se privilegiara la productividad y no el tiempo de permanencia en una oficina, la jornada laboral sería menor a las ocho horas que promulgó la Regla Benedictina. En lugar de simular durante la jornada, el reposo al que se refirió Paul Lafarge, lo haríamos con mayor soltura, sin necesidad de fingir y a menor costo.

Desde la aparición de la COVID-19, en diversos ámbitos laborales se han implementado distintas medidas. Tales como el trabajo desde casa, que ha demostrado la inutilidad de contar con espacios físicos para desempeñar trabajos de gabinete, con el consecuente ahorro en gastos de operación para mantener dichos espacios y en el ingreso de quienes laboran en ellos.

Desde mi experiencia, esa modalidad me ha permitido ahorrar, me ha hecho más productivo y he aprovechado el tiempo libre para convivir con mi familia, con mis amigos y para hacer otras actividades que me apasionan.

En otros ámbitos —que no pertenecen al centro laboral al que asistimos— también cuestionamos a los que, desde nuestro punto de vista, no trabajan las horas necesarias.

Por ejemplo, a mí me encanta ir a comer tacos a vapor en un negocio muy exitoso que se llama Los tacos de Gil (que por cierto están deliciosos, más lo de chicharrón), al que hay que llegar antes de las doce del día para no exponerse a la máxima lapidaria: ¡ya no hay! En alguna ocasión asistí con un querido amigo a ese negocio, al que llegamos tarde y nos recibieron con el movimiento clásico del dedo índice que expresaba dicha sentencia.

Encabronados por esa negativa ,nos preguntamos porqué el dueño no trabajaba más horas. Por supuesto, ante lo exitoso que era, ganaba mucho más dinero. Es un pendejo, proferimos ofuscados.

Tuve oportunidad de conversar con el dueño de ese negocio. Le pregunté con un dejo de reclamo, por qué no hacía más tacos y cerraba más tarde. Él, con un dejo de Me vale madre tu opinión, me respondió. Para qué hermano, ya le destino muchas horas al trabajo y si hago más, no podría hacer otras cosas que me interesan. Debo confesar que mi autoestima rodó por un enorme despeñadero al desvelarse mi desprecio por el disfrute de la pereza.