100(to)

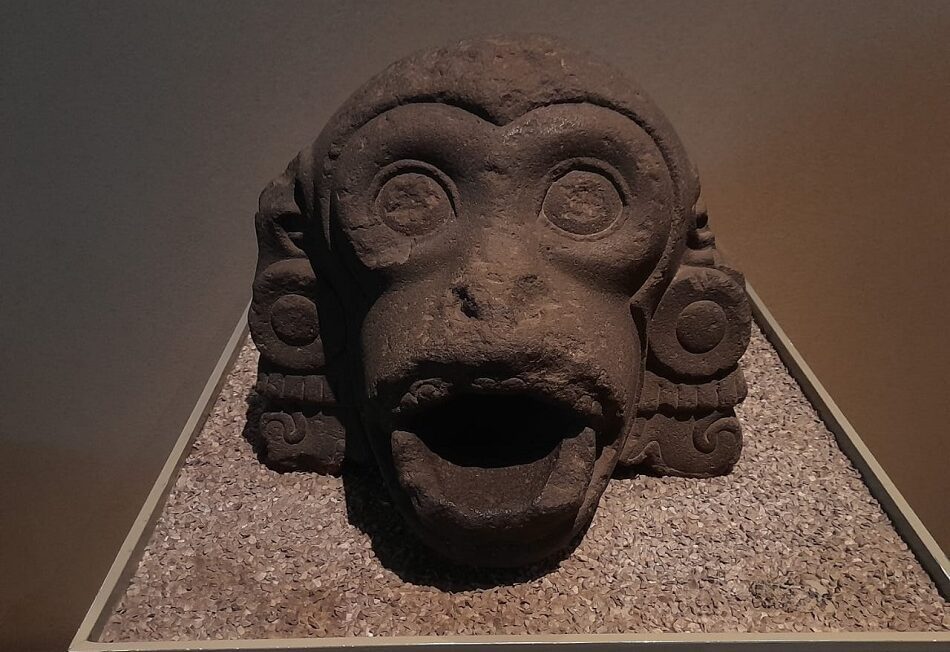

Con una columna sobre el Museo Nacional de Antropología e Historia es la forma en la que Juan Jesús Jiménez llega a 100 columnas. Un número que pareciera sencillo, pero se necesita disciplina y constancia. El equipo de Neotraba está orgulloso de este colaborador y queremos decirle: Gracias.