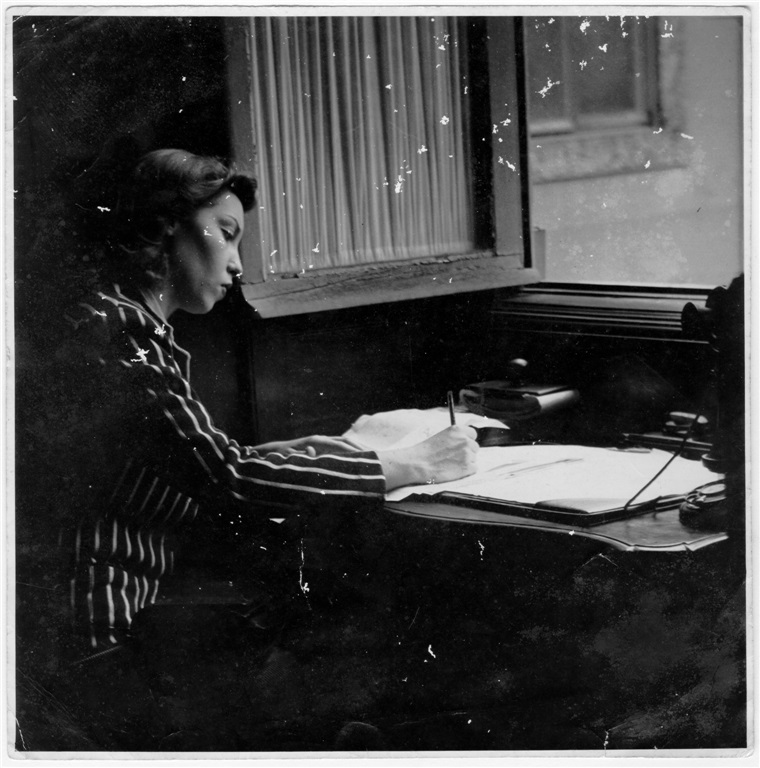

Clarice Lispector: el acto creativo

Ensayo | Hoy se cumplen cien años del nacimiento de Clarice Lispector. Brenda Ríos nos comparte este íntimo acercamiento a su obra desde el ejercicio de la imaginación.

Ensayo | Hoy se cumplen cien años del nacimiento de Clarice Lispector. Brenda Ríos nos comparte este íntimo acercamiento a su obra desde el ejercicio de la imaginación.

Por Brenda Ríos

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2020 [00:01 GMT-5] (Neotraba)

No sé por qué sigo con esto. Hablar de Clarice. Creí que ella y yo habíamos llegado a un punto donde nuestra conversación quedó suspendida, como si ella se hubiera ido de viaje y no importara cuándo va a regresar para seguir la charla. En buenos términos, claro está.

Tengo varias etapas de mi relación con ella. La primera, lo admito, fue muy dolorosa. Me creí todo. No quería creer pero me sucedió algo tan íntimo que aún no tengo cómo describirlo. Creí que hablaba de mí de un modo tal que jamás me había pensado yo misma así. Y caí. Porque su mentira fue mi verdad dolorosa. Su ficción era un modo mío de vivir. Esa fue la etapa en que escribí sobre ella. Un libro al que no ya regreso.

Dejé de verla/pensarla por tres años o más. Algo me hizo regresar. Ella es un lugar abierto: una herida ahí puesta. Como El libro del desasosiego de Pessoa: un lugar tan precioso, que no quiere decir bonito, sino otra cosa: un lugar de duelo, un lugar de reconocimientos (con ciertos autores los reconocimientos no son únicos o de una sola vez).

Así que me vi sin muchos planes volviendo a ella. Y debo decir que esta vez fue mejor —para mí, quiero decir— desde la obviedad de que ella no puede recibir mis cartas y comentarlas citando frases quizás en sus crónicas del periódico donde convertía a sus lectores en personajes vivos y con capacidad de respuesta. No es este el caso. Ella y yo solo tenemos una comunicación silenciosa. Ahora soy yo la que habla. No hay modo de que me diga “mira, la verdad es que has entendido todo mal”, o lo contrario.

Bien, finalmente llegué a ella de otra forma: más despierta y, sobre todo, más juguetona. No te creo todo, Clarice Lispector. Eso pensaba mientras regresaba a un lugar que pensé que sabía bien. Fue otro el contacto. Una vez que nos despojamos de los supuestos y las expectativas leí a una mujer que pensaba su escritura de manera tan concienzuda que parecía demasiado sospechosa su aparente ingenuidad, que no descuido. La pensé de otra forma.

Clarice tenía visiones. Como Santa Teresa. Le gustaba decir que no leía mucho y que no era una intelectual. Le gustaba decir que no se creía inteligente y sí, quizá, sensible. Hasta ahí sigamos el juego. Aparentemente escribe porque eso hace: como si se dejara llevar por algo más fuerte que ella misma. Escribe porque tiene que hacerlo: por su bienestar, por su interior, por su modo de vivir. Pero, también, y eso hay que buscarlo mucho, dice que su máxima aspiración es no tener que escribir ya. Que eso sería su máxima libertad. El no tener que hacerlo. La creación de la obra, lejos de pensarla como un ejercicio de libertad, es una especie de sino del que forma parte. Para ella la libertad no es dejar de escribir sino dejar de necesitar hacerlo. Llegar al silencio porque no habría necesidad de lo otro: no habría necesidad en la propia armonía de un lenguaje encontrado, un lenguaje de la nada. Un lenguaje total.

Podemos dividir su obra en dos: la Clarice que comienza una búsqueda digamos del orden, del equilibrio, del mismo modo de decir las cosas, y la Clarice que supera todo eso y juega a seguir buscando. Se convierte en una Clarice irónica, sonriente, porque hay lectores —como yo lo era antes— que se tragan cada palabra como hostia o cucaracha o como pequeña verdad en trozos. Una verdad reveladora. Una verdad de epifanía. Esos lectores pueden salir mal. La lectura es un modo de encuentro: si uno lee a Cioran a los catorce años, por ejemplo, pueden pasar cosas. Inquietudes. Cuando uno ya está más crecido puede sortear a Cioran, a Sartre, a todo eso que podría ser un peso extra.

Con todo, cuando estuve en Río hace unos años fui al Jardín Botánico. Me senté ahí como Ana en el cuento “Amor” y no me sucedió nada. El mundo no se me reveló. Pero debo decir, eso sí, que tuve una escena clariciana. No fue en Río, la ciudad que tanto amó Lispector, sino más al sur, en Curitiba, en un tren a Morretes. Tomé el tren en domingo porque alguien me dijo que si Dios tomaba vacaciones iría en ese tren. Pero no vi a Dios. Mi amigo me dijo: “Si lo ves, háblale bien de mí”, pero no pude hacerlo porque no hubo encuentros místicos.

En el trayecto de regreso, por la noche, con un tren lento y el paisaje de la mata atlántica afuera, de tan verde era todo igual: oscuro, gigante, solo eso. Presencié una escena donde pensé en el ciego de “Amor” mascando chicle: dos hombres iban en el asiento de al lado: se abrazaban completamente dormidos y enlazados, la cabeza de uno en el hombro del otro. Pensé en todo lo que yo era. Lo que había hecho hasta ahora. Pensé en la gente de afuera del tren y pensé en su país y pensé en el mío. Pensé tanto tanto, que llegué a un espacio en blanco. Pensé en la nada y era bueno pensar en la nada.

Era casi mágico: estaba en otra parte. Quiero decir, mi cuerpo seguía en el tren pero yo veía por fuera más allá del tren, más allá del trayecto por recorrer. Más allá de los pasajeros, del ruido, de la idea de estar fuera de lo familiar, de hablar otra lengua, del riesgo de andar de noche, de todo. Yo estaba en un lugar seguro. Libre de mí y de todo lo que yo era. Fue hasta mucho después que pensé en ella y en la revelación. Pensé en mí como no queriendo pensar.

Otra cosa que me acercó de nuevo a Lispector sin planearlo: conocí a Caio Fernando Abreu, tan próximo y hablando de ella todo el tiempo que uno podía encontrar las conexiones inmediatas. Pero eso a primera vista. Caio reincide en algo que Clarice buscaba pero se va por otro lado. Él me parece su parte más sensible.

Escribir es apenas un balbuceo para explicarnos. Escribir es sentirse empujado a hurgar y no siempre lo que se hurga es bueno. Habrá que ponerle una tapa como si fuera una olla en la estufa. Dejarlo para después.

Mira que hablar de lo fácil no es fácil. Mira que lo doméstico es complejo. Mira que la reflexión de lo cotidiano implica poder salir del discurso de la vida del día a día para poderla mirar y contar.

Clarice cuenta una historia. Sucede un domingo. La niña que vivía en ella muere dentro y ella, la adulta, siente en el cuerpo la muerte de eso que se va y siente el triunfo de la única que habita. Es una historia dolorosa: corporal, definitiva. A la Clarice autora le suceden cosas los domingos: las revelaciones, las sensaciones, las premoniciones van a tener lugar los domingos o en las madrugadas frente al mar en el barrio de Leme. Mientras mira el mar, son las tres de la madrugada, piensa en nosotros, ella dice: “porque mientras ustedes duermen estoy pensando en ustedes”.

Eso sentí la primera vez que la leí y me sigue pasando: que piensa en mí, que piensa en mis amigos y lo mejor de todo, en la gente que no conozco. Piensa tanto en tantos que logra un desdoblamiento, sí, pero a la vez un regreso a sí misma. Como notar que su niña de adentro muere y solo está ella: sola, haciendo frente a lo que viene. Una mujer que pide y reza. Porque su escritura de pronto es una oración extraña.

Fernando Pessoa en ese libro de instantáneas luminosas, escalofriantes, El libro del desasosiego, escribió: “Le pedí tan poco a la vida y hasta ese poco la vida me negó. Una hebra de sol, el campo, un poco de paz con un poco de pan, que no me pese mucho el saber que existo, y no exigir nada a nadie, ni que nadie exija nada de mí. Todo esto me fue negado, como quien niega una limosna no por falta de bondad, sino por no tener que desabrocharse el abrigo para darla.”

Este no es precisamente el caso de Clarice Lispector. Sin embargo, conviene hacer mención de lo que bien plantea Pessoa porque hay una proximidad entre las líneas que parecen apuntar a sitios contrarios. Uno pedía y le fue negado. Otra pedía y le fue concedido aún más por no saber bien a bien qué era de todo lo que pedía. Porque pedir precisa de poner nombres a las cosas. Clarice escribe en una de sus crónicas: “Tal vez sea una de las experiencias humanas y animales más importantes. La de pedir ayuda y, por pura bondad y comprensión del otro, que la ayuda sea dada. Tal vez valga la pena haber nacido para que un día mudamente se implore y mudamente se reciba. Yo ya pedí ayuda. Y no me fue negada”.

La idea de bondad, insiste, es lo que esperamos del otro. Ese otro también que habitamos. Esperar del otro lo que no esperamos hallar ni en nosotros mismos. Recordemos el amor del antiguo testamento: amar al prójimo como a uno mismo. Enunciado que, solito, le llevó a Kierkegaard desarrollar toda una teoría sobre el amor propio.

¿Qué es finalmente la enseñanza del amor? Especialmente el amor hacia sí mismo. ¿Qué entendemos por amor? Y cómo, este aprendizaje será fundamental para la evaluación, aceptación o rechazo hacia o desde los otros. La debilidad de querer salir de uno e ir más allá: el riesgo está fuera de nosotros. Nos da valor saber que hay algo allá afuera y que, en la medida de lo posible, ese algo espere por nosotros.

Hay una crónica en la que me gustaría detenerme ahora: “Un instante fugaz”; ella va caminando en la calle y se topa en el camino a un hippy, ambos se sonríen. No sonríen por la mirada encontrada, sino porque hay un reconocimiento. Un encuentro profundo, de la alegría de ambos. Entonces ella le inventa una nacionalidad y un nombre. Lo nombra John porque tenía cara de John. “John, nunca me olvidaré de ti. Ni con el pasar de los años. Porque fuimos eternos en aquel instante. Fue un instante tan solo pero en él hicimos un comentario del mundo y de nosotros mismos. Mi hermano.”

Después, en un taxi, su mirada encuentra la mirada del conductor. Pero no fue lo mismo. “John, en un momento de mucha desesperación le pedí a Dios que me enviara ayuda. Y la ayuda vino: un hombre que no conozco me llamó por teléfono. Él dijo: no llores que llorar debilita. […] John, yo leí que la angustia es el vértigo de la libertad. Sin embargo, estoy teniendo este vértigo pero sin la angustia. ¿Cómo se explica esto? Estoy seria pero por dentro estoy sonriendo. No sé de qué. Es que vivir me hace sonreír […] tú eres una sonrisa, un mirar de sorpresa. Hasta siempre”.

Si tuviera que pensar un texto que hable lo que Clarice va a señalar una y otra vez me parece que elijo este. Es muy pequeño y a la vez lleno de cosas: hay tres hombres con los que se encuentra: John, el hippy, el conductor con el que no hace click y el hombre que le llama por teléfono. No todo pasa el mismo día. Pero imaginemos que sí. Ella va de un sitio a otro, se reconoce y regresa a sí misma, a su orden interior.

Pensemos en sus personajes femeninos de los cuentos y novelas: muchas veces no regresan a ese orden o al hacerlo no cuentan el aprendizaje de salir de sí y volver. Su fuerza radica en saber callar lo que miran, lo que ven. Mientras, la Clarice cronista es tan transparente, que asusta. De pronto, también, ella se oculta en el lugar más visible: contando todo llega a un claro del bosque y es tan obvio que no podemos mirar de una vez lo que está ahí. La verdad se escapa en la oscuridad, en la extrema claridad de la confesión. La verdad no importa porque si la verdad es la nada hay una conmoción que nos permite reconocer algo en nosotros, no necesariamente de todo lo que nos rodea.

“Llegué a pensar en la bondad que es típicamente lo que se quiere recibir de los otros —y sin embargo en ocasiones solo la bondad que nos damos a nosotros mismos nos libra de la culpa y nos perdona—. Y es inútil también recibir la aceptación de los otros, mientras no nos demos la autoaceptación de lo que somos. En cuanto a nuestra debilidad, la parte más fuerte nuestra es la que nos tiene que dar ánimo y complacencia.”

En Clarice, la idea del otro es fundamental: de ahí se desplaza a sí misma. No al revés. Ella escribe porque escribiendo se es otro pero la materia de lo que están hechos esos otros es uno mismo. Dice que la creación es un misterio y se niega a saber mucho al respecto. Prefiere dejar todo como está: como si arriesgándose a soplar el polvo del mueble pueda notarse la forma y la huella de algo que podría ser lo que no esperamos o tememos o imaginamos, pero no somos capaces de ponerle nombre: “vivo la vida en su elemento puro. Tan en contacto estoy con lo inefable. Respiro profundamente a Dios. Y vivo muchas vidas. No quiero enumerar cuántas vidas de los otros vivo. Pero las siento todas, todas respirando. Y tengo la vida de mis muertos. […] Estoy en pleno corazón del misterio. En ocasiones mi alma se contrae toda.”

Cuando hablo de la locura de Clarice por supuesto que estoy pensando asimismo en una locura que ella llama diferente:

“La obra de arte es un acto de locura del creador. Solo que germina como no-locura y abre camino. Y, mientras tanto, es inútil planear esa locura para llegar a la visión del mundo. […] La locura de los creadores es diferente de la locura de los que están mentalmente enfermos. Estos, entre otros motivos que desconozco, equivocaron el camino que buscaban. Son casos para médicos, mientras los creadores se realizan con el acto propio de la locura.”

En esta divergencia de locuras conviene preguntarse también si en ocasiones no se unen los puntos de los hilos. No hay que pensar que las cosas son de un lado y son otras del otro: hay tramas en la tela donde el tejido se confunde y el reverso no siempre es lo de atrás. El creador como un transgresor de su propia conciencia o de duelo en ese mismo cruce de bordes que, hasta donde sabemos, estos bordes son convenidos en la estética del propio creador.

“Pero si el hombre, este único, no sintiera la necesidad de transformar las cosas para darles una realidad mayor no sintiera en fin una necesidad de arte, entonces cuando él hablara nos espantaría. Él diría cosas con la pureza de quien vio que el rey está desnudo. […] Y arte, me imagino, no es inocencia, es volverse inocente.“

Y precisamente se trata de no hacer nada; eso, dice ella, es lo más difícil: “quedar sola frente al cosmos”. La búsqueda del otro. El acercamiento al otro.

Cómo se da esta entrega en piezas minúsculas; cómo son las impresiones de uno hacia el otro. La obra de arte comporta un sentido de ingenuidad. Como un acto del genio-niño que se habita.

Este fragmento pertenece al libro Raras. Ensayos sobre el amor, lo femenino, la voluntad creadora, publicado por la Editorial Turner. Lo publicamos en Neotraba bajo permiso expreso de la autora.