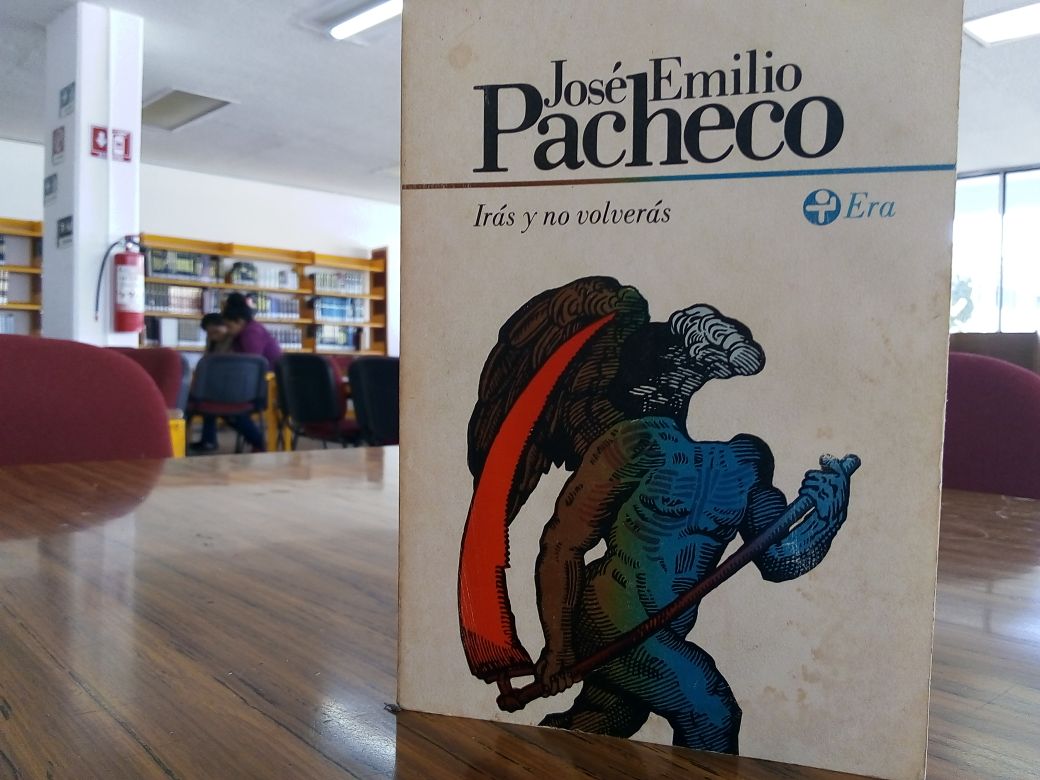

Alta traición

Nos movemos porque rechazamos la imposibilidad de crecer en un solo lugar. Negamos la imposibilidad de elegir dónde nacer. Negamos, también, que nuestras opciones de amistades, trabajo, cultura y demás lazos se reduzcan a nuestra ciudad natal.