¡Perded toda esperanza los que entráis!

La maldad es un producto de la mente humana por eso no existe en la naturaleza sino en nuestros pensamientos.

La maldad es un producto de la mente humana por eso no existe en la naturaleza sino en nuestros pensamientos.

Por Juan Jesús Jiménez

Puebla, México, 18 de enero de 2021 [00:35 GMT-5] (Neotraba)

Hace algún tiempo que me dio una curiosidad morbosa por los temas referentes a la maldad. No desapareció, simplemente se mantuvo al margen de la observación desde que lo pensé por última vez.

La maldad, como un concepto meramente ontológico, es una de esas cosas que vemos todos los días y nos incomoda, sea por las creencias religiosas, por la propia culpa que puede generar o por el hecho de que no podemos personalizarla por completo.

Bien, pues ante las dudas, lo mejor es desmenuzar en partes hasta llegar a un punto cabal del cual podamos derivar conclusiones. De sobra sabe que lo que digo aquí es meramente una opinión y fruto de reflexiones sobre mis propias experiencias, es libre de diferir y debatir; por eso mismo, advierto que no voy a detenerme con sutilezas innecesarias sobre las actitudes que tomamos diariamente al mencionar la maldad como concepto.

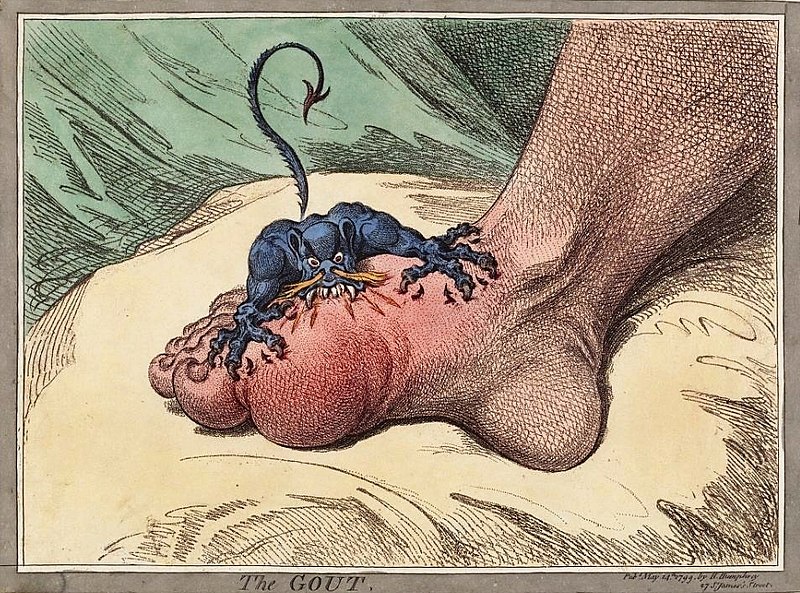

Además, y sirviendo del cliché, ocuparé figuras infernales para describir los conceptos que para mí, describen la naturaleza maligna. Similar a lo que hizo el rancio de Dante con sus círculos dolientes. Prepárese, pues, para estos páramos plagados de sátiros y antropomorfos que se ciernen en nuestras acciones cotidianas.

El primer infierno: la mente humana

El mal. Definido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es: todo lo contrario a lo lícito y honesto. Daño, ofensa, calamidad, desgracia, enfermedad o dolencia.

Desde ya podemos observar la connotación humana dentro del concepto; sabemos pues, que en la naturaleza no existe tal como lo lícito o lo honesto, son conceptos desarrollados por el ser humano para explicar la realidad que lo rodea, o en este caso, los comportamientos sociales que son aceptados para procurar el bienestar conjunto.

El mal, por eso mismo, es una característica inherente al ser humano, no solo porque le dimos un nombre, sino porque somos nosotros los que le asignamos un contexto y hasta justificación si es necesario.

Piense en un parásito: los gusanos nematomorfos. Parecen salidos de una película de horror y su ciclo de vida es grotesco, por decir lo menos: incuban dentro de los insectos para brotar de sus tractos digestivos al entrar en contacto con el agua. Desde la perspectiva humana, los parásitos en general son malignos –propensos a obrar mal– porque se sirven de una vida ajena causando un daño a su huésped, pero para el mundo natural, es solo otro proceso que regula la vida, procesos replicados en toda una cadena de seres que mueren y viven según las necesidades homeostáticas del ambiente. El nematomorfo no es malo en sí, porque ni siquiera tiene consciencia del concepto de maldad: es malo por la perspectiva humana.

Podemos decir entonces que la maldad es un concepto desarrollado por el ser humano con el objetivo de nombrar una característica que luce como un patrón natural, la ley del más apto, como sería nombrado más tarde. Pero esto reduce al mundo en un efecto dominó infinito donde la conducta es solo limitada por la necesidad de supervivencia, condición que el propio ser humano no cumple.

Cuando un ser humano comete un acto de maldad no necesariamente lo hace con el fin de conservar su vida: lo hace con un fin malicioso, sabiendo que el acto que ejerce tiene consecuencias negativas en otra persona. En la naturaleza no existe la maldad porque ninguna criatura es consciente de que sus actos son perjudiciales a otra, lo hacen porque dichos actos aseguran su preservación en un entorno hostil. La maldad es un producto de la mente, que se adhiere a nuestros pensamientos y más tarde le asignamos un nombre, una identidad –o identidades– y pretendemos evitar.

El lugar de donde salen los demonios y que es carente de la presencia de Dios, es el mismo paraíso del que hemos sido exiliados. En otras palabras, las concepciones de la maldad no son diferentes a las de las virtudes y la bondad; ambas son inherentes al ser humano porque son conceptos antinaturales que nos ayudan a interactuar de múltiples formas con nuestros semejantes.

Esto se asemeja mucho al relato bíblico que menciona el conflicto entre Dios y los ángeles soberbios. Éste, como muchos otros mitos parecidos, habla sobre cómo es que un ser divino puede caer de su gracia al deformar una verdad absoluta: Dios. Antes de meternos más a fondo en el relato, hay que dejar en claro que asumo esta historia como un mito, una metáfora de un concepto abstracto, no como un hecho y que por eso mismo, los personajes mencionados son más bien, máscaras que encubren un nombre, una palabra o acción.

Dios, como una representación de la bondad y sentido de justicia ideal para el ser humano, es un ser divino e inconmensurable porque en efecto, el ser humano no puede alcanzar una verdad absoluta referente a nada. Los ángeles, son pensamientos desprendidos de un ideal de perfección, semejantes a la naturaleza imposible de Dios pero sin estar completamente ligados a seguir un solo camino; de ahí que existan figuras contrarias a Dios pero muy similares a un ángel. El demonio –o los demonios– son distorsiones egoístas de un pensamiento libre. ¿Es posible que Dios sepa una forma de conciliar la justicia como algo perfecto? Seguramente sí, pero no lo vamos a saber.

Conociendo la naturaleza de un demonio, podemos reconocer el entorno del cual viene, cosa que en ocasiones conceptualizamos como el infierno y que hemos llenado de mitos confusos llenos de fuego y azufre. La deformación de una idea es producto de una aplicación distinta, no es una fosa de dolor y desgracia, así lo parece porque la ignorancia es un mal que deforma las cualidades esenciales de una persona. Así como los tótems quiméricos de seres con cuernos y rostros animales, son nuestros deseos más profundos que deforman la realidad a nuestra conveniencia maligna.

Volviendo al mito, el conflicto bíblico podría decirse que ocurre dentro de la moral humana, el espacio donde Dios hace acto de presencia como un solo concepto absoluto, que combate constantemente con el impulso humano de servirse a uno mismo, entre los cuerpos de pensamientos que mueren, que se hacen más fuertes. Luces, niebla y sombras que se arrastran de un lugar a otro y que forman nuestra propia visión del bien y el mal. Por eso mismo es que el paraíso –la iluminación de conceptos divinos– es el mismo lugar de llanto y desesperación –la deformación de dichos conceptos.

La mente es un lugar sumamente errático a veces, uno que realmente nadie prepara para que podamos entrar en él y caminar seguros, alcanzando las virtudes que una vida en control promete.

Somos un limbo cambiante que se pierde entre vibraciones abstractas, de un mito mal explicado y mal contado por señaléticas estereotipadas. ¡Perded toda esperanza los que entréis! dice la puerta del canto III en el infierno de Dante, ¿pero es cierto que no hay una salida al infierno? Después de todo, si los demonios son ideales corruptos, la mejor forma de enfrentarlos es su deconstrucción y reasimilación para un bien en vez de un mal.

Pero comprender a las religiones, a las complejas formas en que Dios y el demonio se baten a duelo al entrar en oración, al meditar, alcanzar el Nirvana, quedará pendiente para otra columna.