El pelícano verde, una relectura.

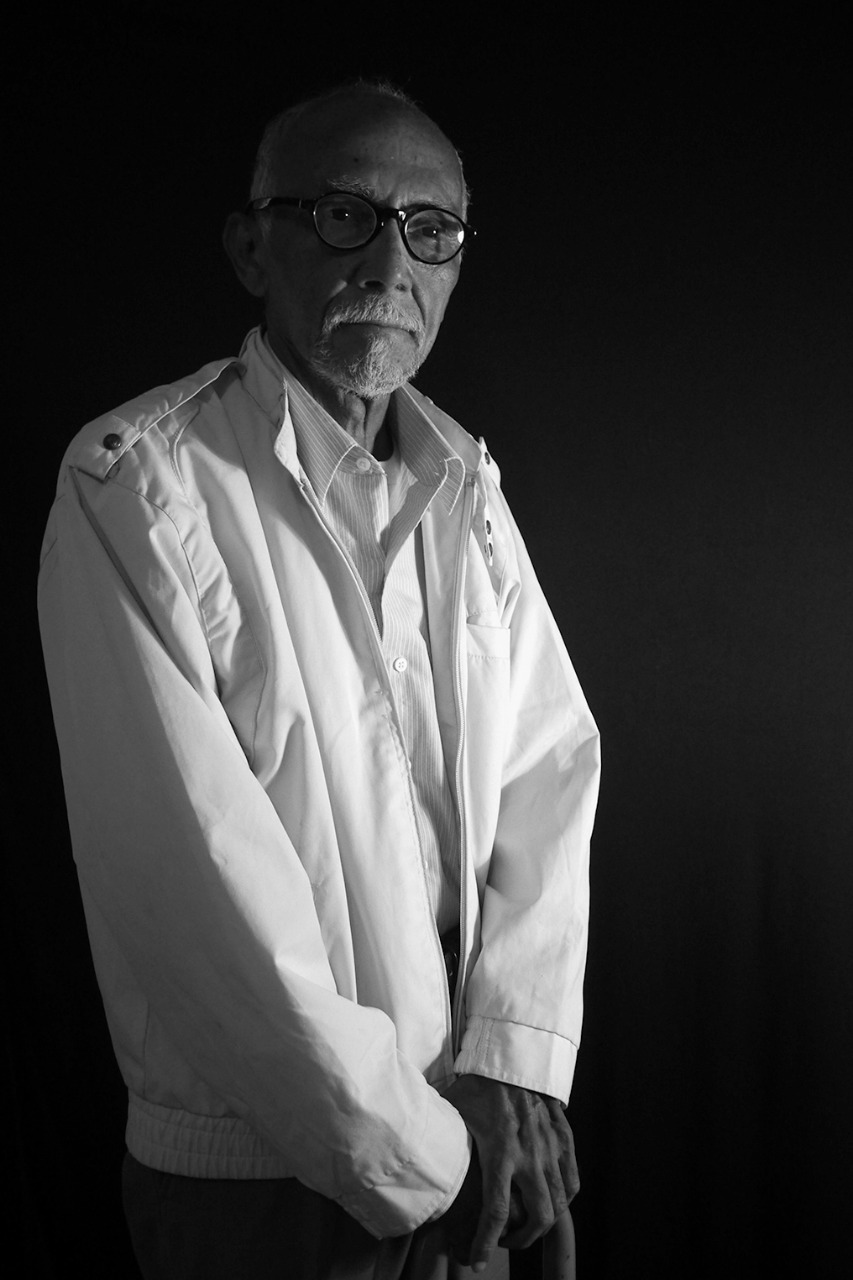

El pelícano verde, fue la novela ganadora del I Premio Internacional de novela Nuevo León 1988, dictaminada como tal por un jurado de lujo: Salvador Elizondo, José Agustín y Arturo Azuela. Para entonces, su autor, Benjamín Valdivia, tenía apenas veintiocho años, pero contaba ya con varios libros publicados.