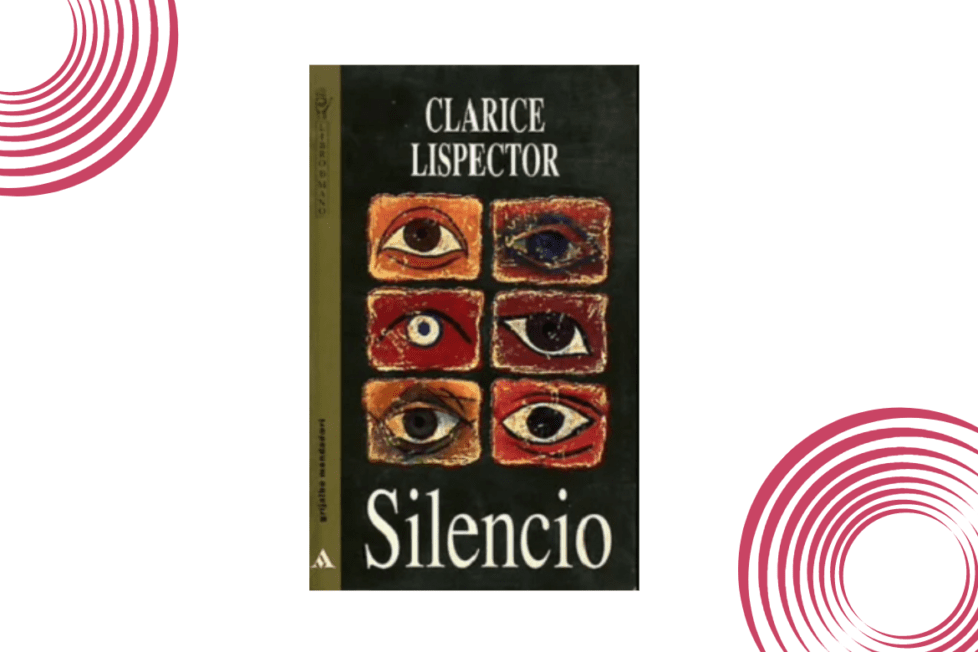

Clarice Lispector: Las astucias de doña Frozina

Edgard Cardoza Bravo apunta sobre Clarice Lispector: Si hubiera alguna manera de calificar su estilo sin estilo sería: el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y en ese justo instante se erigió en laberinto. “Laberíntica” es quizá la palabra que mejor defina la escritura de esta gran autora.