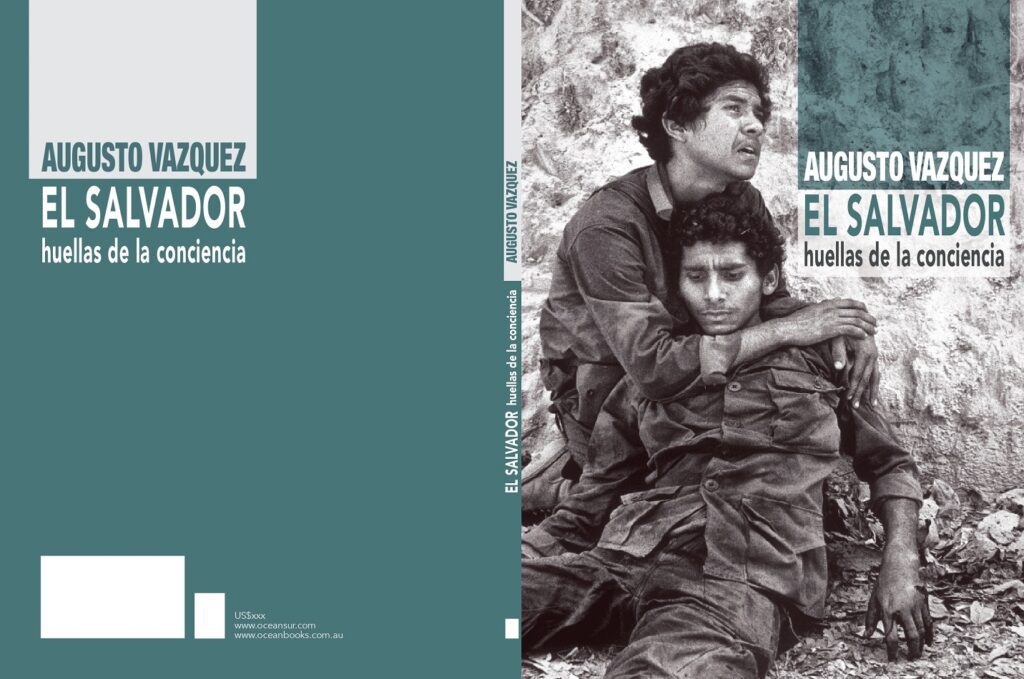

Huellas de la Conciencia

Fragmento del libro Huellas de la Conciencia de Augusto Vázquez, quien formó parte de la guerrilla como internacionalista mexicano durante el conflicto salvadoreño de los años ochenta. El libro se presentó el 6 de agosto en la ciudad de Puebla en la Galería Liliput.