Suite zapoteca

En esta crónica que no es engaño colorido, Javier Pimentel Valencia nos lleva a recorrer Oaxaca en el Día de Muertos.

En esta crónica que no es engaño colorido, Javier Pimentel Valencia nos lleva a recorrer Oaxaca en el Día de Muertos.

Texto y fotografías por Javier Pimentel Valencia (@javierpimentel)

Ciudad de México 21 de enero de 2021 [00:03 GMT-5] (Neotraba)

El viaje siempre recomienza, siempre ha de volver a empezar, como la existencia, y cada una de sus anotaciones es un prólogo; si el recorrido del mundo se transfiere a la escritura, este se prolonga en el traslado de la realidad al papel –tomar apuntes, retocarlos, borrarlos parcialmente, reescribirlos, desplazarlos, variar su disposición. Montaje de las palabras y las imágenes…

Claudio Magris, El infinito viajar

Oaxaca de Juárez, Plaza de Santo Domingo, 30 de octubre

En vísperas de la festividad de Día de Muertos la explanada del templo y la calle Macedonio Alcalá (andador turístico en el centro de la ciudad) comienzan a poblarse abruptamente de visitantes extranjeros y nacionales que abarrotan comercios y cenáculos casi por generación espontánea. Hay en ese bullicio, más allá de razas y lenguas, un tono universal, una inflexión sonora que expresa siempre la misma emoción festiva en cualquier latitud donde se esté. A unos cuantos pasos de este mundanal ruido es posible encontrar un espacio habitado por el silencio. Y por libros: la Biblioteca Francisco de Burgoa aloja más de 30 mil volúmenes al interior del Centro Cultural Santo Domingo, conjunto arquitectónico conformado por el templo y el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, edificado entre los siglos XVI y XVII por la orden de los dominicos. Cuesta trabajo pensar que esta construcción de aplastante belleza ha llegado hasta nuestros días con semejante señorío, tras años de mutilaciones, reparaciones chirriantes, ocupación militar y labores de rescate patrimonial.

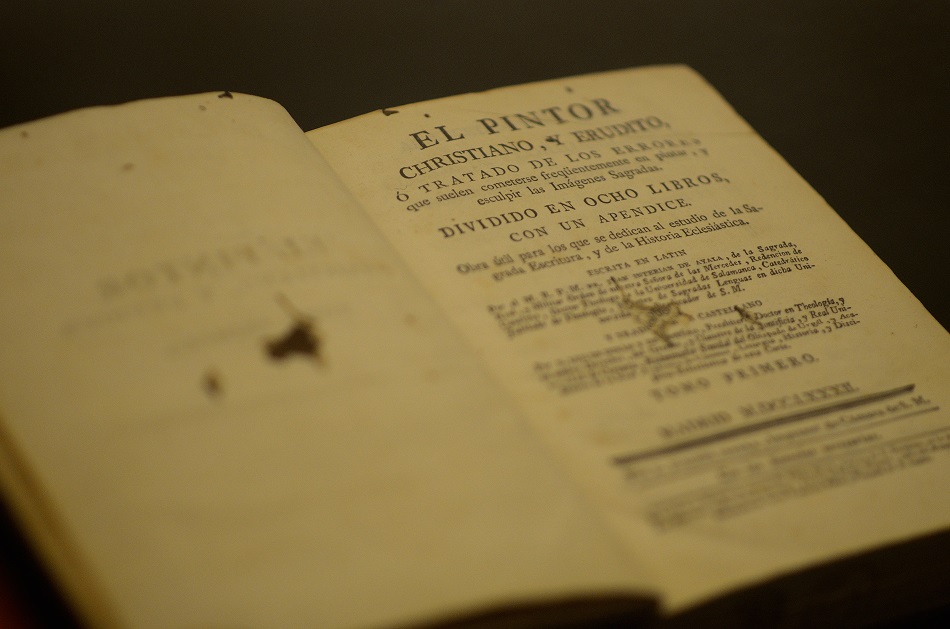

El acervo de la Biblioteca Burgoa se parangona con el paraíso imaginado por Borges: libros de historia, de derecho canónico, de arte, misales, tratados, textos fundacionales… acaso la cifra del universo entero palpitando entre estas páginas de seductor aroma, el inconfundible perfume del papel viejo que activa la salivación de todo bibliófilo de buen cuño. Detrás de una vitrina se encuentra un manual de pintura y escultura sacra impreso por don Joaquín Ibarra en 1782, apenas un par de años después de su célebre edición de El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha –el “Quijote de Ibarra” (Madrid, 1780)–, obra cumbre de la impresión y el oficio tipográfico del siglo XVIII ibérico. [La Real Academia Española, a instancias de la cual se editó esta joya, retomó algunos de sus ornamentos, viñetas y grabados de cabecera para su edición conmemorativa de 2005, un tiraje económico de gran volumen que salió a góndolas cuatro siglos después de publicada la primera parte del texto cervantino.]

Los incunables de esta suculenta colección, informa el vigilante en turno, se encuentran diseminados en los anaqueles, aunque uno intuye que esos ejemplares reposan en el fondo reservado dispuesto en la última sala de la biblioteca. De cualquier forma, la experiencia de recorrer los estantes y contemplar a través de las rejillas de protección el pergamino de las ediciones austeras, las marcas de fuego, las venas y los dorados de algunos lomos hace patente el magisterio que aún hoy ostenta la palabra impresa. Cada tanto, cuando las salas quedan momentáneamente sin visitantes, hay un silencio profundo, como si este espacio creara esos vacíos intermitentes para ofrecerle un guiño cómplice a sus tesoros bibliográficos.

31 de octubre – 01 de noviembre

Un tour en la ciudad ofrece visitar por la noche un par de localidades donde se llevan a cabo las festividades de los fieles difuntos, esa tradición de raigambre prehispánica que derivó, tras la conquista y el proceso de evangelización, en un acto de sincretismo puro: manifestaciones patentes, por ejemplo, en el recorrido que hacen los niños –aquí y en muchos pueblos originarios de México–, casa por casa, para recoger las frutas de temporada y los dulces tradicionales de las ofrendas. Una petición que se hace generalmente en dialecto y que, una vez otorgado el consentimiento de los deudos, culmina con un padrenuestro a modo de salutación y reverencia a los fallecidos, a quienes se les ha puesto desde el umbral de la vivienda un camino hecho con flores de cempasúchil, el santo y seña para dar sin mayores tropiezos con el altar donde también se les tienen a punto sus platillos y bebidas favoritas y, con mucha frecuencia, una caja de cigarrillos. La vida y la celebración de la muerte, el paso por este mundo de aquellos que se han marchado y con cuya ausencia se aprende finalmente a seguir viviendo. [La muerte, dijo Steve Jobs en su emotivo discurso de 2005 en Stanford, es el mejor invento de la vida.]

Santa Cruz Xoxocotlán

La primera escala es en Santa Cruz Xoxocotlán, población localizada a escasos cinco kilómetros al suroeste de la ciudad. La calle que da al antiguo panteón municipal es un hervidero de gente (existe en el pueblo el “nuevo panteón”, convenientemente alejado de la curiosidad turística). En las aceras de uno y otro lado abundan tendajones improvisados y comercios fijos que por estos días gozan de la derrama económica de temporada. Ahí es posible encontrar una variada oferta que va de las típicas tlayudas y tamales hasta los tacos y las pizzas, y del café de olla y el chocolate a las cervezas, las aguas de chilacayota y los refrescos. En el panteón conviven sin hacerse demasiado caso los pobladores locales y un turismo que oscila entre la discreta curiosidad y la impertinencia. No obstante, es posible distinguir los rostros henchidos de orgullo cada que las cámaras fotográficas y los smartphones se demoran algunos minutos para hacer el registro de las tumbas mejor decoradas; en otros casos, basta una mirada glacial para saber que lo que se quiere es privacidad, como esa familia que sonríe condescendiente en uno de los extremos del panteón, sin ver apenas las caras de los curiosos, y acaso sin reparar tampoco en el grafiti que tiene a sus espaldas y que ofrece, en conjunto, una seductora postal.

Santa María Atzompa

El siguiente punto del recorrido es el panteón de Santa María Atzompa, a pocos kilómetros de la primera escala, en las primeras horas del día. En el ínterin hay una fugaz degustación de mole negro y mezcal, acompañada de la impaciencia de algunos turistas para quienes el recorrido se ha prolongado más allá de lo que indicaba el anuncio del hotel donde se contrató el servicio. En esta pausa un pequeño crew de producción se adelanta por cuenta propia al camposanto; ahí, les dijo uno de los guías del recorrido, está el ambiente festivo que andan buscando, y cuyas imágenes y entrevistas se grabarán en un tris para enviar cuanto antes los archivos a una televisora alemana.

Aquí la entrada al cementerio participa de una feria trashumante y sus juegos mecánicos mezclándose con una vendimia similar a la de Xoxocotlán; dentro, un mar de luces, el ámbito propio de la vela tradicional y los deudos cumpliendo puntualmente la cita anual con sus muertos, incluso si la turba de curiosos –diferentes año tras año, pero también con implacable puntualidad– irrumpe en la solemnidad del momento.

Este noviembre, afirman los guías, la afluencia turística es mayor, circunstancia explicable gracias a la muy taquillera Coco (Pixar, 2017), que despertó el interés mundial por el Día de muertos y cuya iconografía es absolutamente reconocible en estas tierras, tanto las locaciones donde sucede la historia como el totémico alebrije o tona, como suelen llamar en Oaxaca a esta pieza para distinguirla de la zoología fantástica creada por el artesano Pedro Linares López en la Ciudad de México. [Horas después, hacia la tarde, en una procesión o “muerteada” en el pueblo de Soledad Etla, un hombre porta una máscara con la imagen de uno de los personajes de la película, mientas avanza con un grupo emulando un cortejo fúnebre: iconografía de ida y vuelta, diálogo interminable de referencias y apropiación de códigos de una época.]

Plaza de Santo Domingo

Llueve. Un aguacero imprevisto deja de pronto las calles aledañas semivacías. Los transeúntes se resguardan como pueden en los comercios, que esta noche añadirán un ingreso adicional a la buena venta de estos días. En el enorme atrio de la iglesia quedan algunos niños corriendo, intentando cachar al vuelo flechas luminosas que se venden aquí como pan caliente.

El andador Macedonio Alcalá, piensa uno apoyándose en la fácil metáfora, asemeja un remanso: el río de gente de pronto ha menguado y por ahora impera la calma. Dentro de unos minutos regresará la corriente de rostros que probablemente no se volverán a ver jamás, y el cielo acaso abrirá lo suficiente para contemplar las estrellas –o tal vez no. Con toda esta majestuosa arquitectura en derredor, irrumpen algunas preguntas: ¿Qué edificaciones de este lugar estarán en pie dentro de, digamos, cien años? ¿Qué imagen quedará de todo esto? Y, ya puestos en dicho filón, ¿quién y qué recuerdo guardará de nosotros? [La bóveda celeste, por cierto, mostrará algún día un rostro menos amigable, como rezan las líneas finales de un epigrama atribuido a Séneca: “La inmensa mole del cielo arderá de repente toda en sus propias llamas./ Todo la muerte exige. Ley es, no pena, morir./ Este mundo algún día no existirá ya más.”] En fin.

Los niños del atrio. Ahora ríen. Un local cercano ofrece pizzas artesanales y buen vino. El mobiliario es rústico y el espacio pequeño, de modo que es imposible no escuchar de pronto alguna confidencia, o rematar con un gesto de aprobación el final de una buena historia. Oaxaca también es esto: la cocina típica y la oferta gastronómica internacional; la venta de productos orgánicos en un destino de moda acaso involuntariamente en sintonía con las preferencias de la cultura hipster. Las paredes del local ostentan una colección fotográfica del propietario, que en otros tiempos ejerció de actor en Italia y que de vez en cuando da la mano y platica un poco con la clientela, al igual que Rocky Balboa, el célebre pugilista creado por Sylvester Stallone que atiende a los comensales en Adrian´s, el evocador restaurante que monta, ya en el retiro, en la sexta entrega de la saga cinematográfica.

La multitud regresa a la calle Macedonio Alcalá cuando la lluvia ha menguado. Las aceras están empapadas pero la temperatura es verdaderamente agradable; mientras se camina frente a Santo Domingo es casi inevitable echar un último vistazo a la entrada del antiguo exconvento. Uno imagina detrás de esos muros las joyas de la Biblioteca Burgoa durmiendo a esta hora tranquilamente la siesta, en un silencio monacal. Después de la muchedumbre, el sosiego. Y las calles, cuadras arriba, prácticamente desiertas; en la ligera pendiente que da a los arcos de lo que fue hace mucho tiempo un acueducto hay una cruz de piedra. Atravesando el umbral de la diminuta arcada –o la salida, según sea la dirección que se tome– se escuchan de pronto las risas efímeras de una pareja que pasa de filo, sin reparar en el viajero que se dispone a hacer una última fotografía. El ruido de la lámpara en una fachada domina de repente el ámbito [¿aún hay quienes las usan con balastra?], y antes de apretar el obturador uno piensa, un tanto rulfianamente, que ese zumbido eléctrico puede ser, a esta hora, el inconfundible sonido del silencio.

Octubre/noviembre, 2018