Siguió viviendo y ya estaba muerto

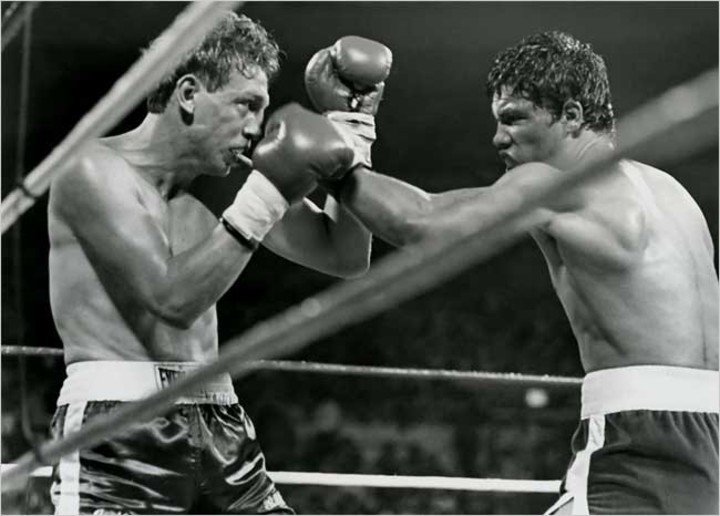

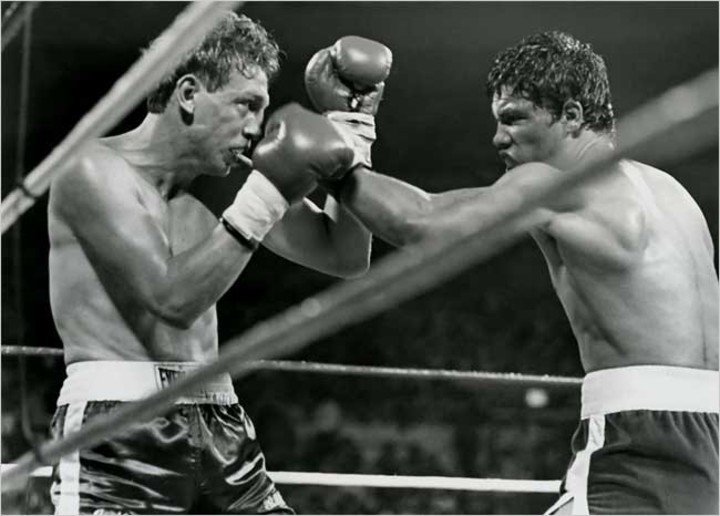

El combate entre Billy Collins Jr, y Luis Resto en 1983 dejó una marca profunda en la historia del boxeo. Esteban Martínez lo recrea en este cuento.

El combate entre Billy Collins Jr, y Luis Resto en 1983 dejó una marca profunda en la historia del boxeo. Esteban Martínez lo recrea en este cuento.

Por Esteban Martínez Sifuentes

Ciudad de México, 04 de marzo de 2022 [00:54 GMT-5] (Neotraba)

Avanzada la primavera de 1983, Billy Collins puso bluegrass en la grabadora al lado del fregadero desbordado de trastos, caminó hacia la mesa meneándose al ritmo del banjo y se dispuso a desayunar. Con veintiún años de puro músculo y entusiasmo, se sentía un maratonista que trota sin rivales cercanos a romper el listón de la meta. Rociaba con miel su plato de cereal y rodajas de plátano cuando vio alarmado por la ventana cómo su padre bajaba de prisa de la camioneta y se dirigía, con las manos vacías, a la cabaña.

Su padre, también llamado Billy Collins, había salido temprano al pueblo a comprar víveres y regresaba sorpresivamente sin nada.

—¿Pasó algo malo, papá? —se encontraron en el umbral de la rústica construcción, que alquilaran en un paraje aislado en las faldas de las Grandes Montañas Humeantes de Tennessee como parte de la etapa final de entrenamiento del chamaco.

—No, ¿qué habría de pasar? ¿Esperabas algo? —el padre, seco, cabizbajo.

—¿Entonces, esa cara?

—Entonces nada —el padre, teatrero, eludió el contacto visual, mostró sus cartas y lo apretó en un abrazo que lo alzó del suelo—. ¡Esto es un tsunami, Billy! ¡Es un tsunami! ¡Alí va a estar en primera fila esa noche!

—No te entiendo.

—¡El gran Mohammed Alí, hijo!, ¿te imaginas? ¡En tu combate!, ¡tu gran noche! —el padre repitió “tu gran noche” con éxtasis creciente.

Rumbo a la Ford destartalada a recoger las bolsas de comida, el padre contó abrumado de emoción cómo había sido.

Apenas entrar en el almacén, su propietario, el mismo que prometiera apostar sus ahorros a Billy Jr., le informó que el representante del excampeón de los pesos pesados había llamado preguntando por cualquiera de los dos Collins. “Mira, como sea una broma te encontraré para cortarte las pelotas”, le respondió el tendero. No lo era. “Bien, disculpe, ¿algún aviso para ellos?”. Sí, dijo el otro, seguro que desde un lujoso piso frente al mar de Florida, que el 16 de junio estaría Alí en ringside en el Madison Square Garden y que esperaba ver ganar a Billy Collins con facilidad porque su contrincante tenía los puños de corcho y el cerebro reblandecido por comer hamburguesas baratas, y que les dejaba saludos a ambos. “Sí, entiendo, pero, mire, vengan por acá cuando quieran…” “Gracias, sólo deles el mensaje”.

—¡El grande entre los grandes está de tu lado, Billy! —su padre volvió a levantarlo en vilo.

Motivado por demás, ese día y los sucesivos hasta el pleito contra Luis Resto, el muchacho aceptó de buen talante la ración doble y hasta triple de ejercicios para mejorar sus tácticas defensivas de “caricatura” y fortalecer los “popotes” de sus piernas, calificativos motivacionales del padre y a la vez entrenador.

Éste, exboxeador profesional con algunos triunfos en Europa y Japón, pero con poco dinero y múltiples achaques de salud, y los especialistas estaban de acuerdo en que The Boy of Tennessee poseía grandes cualidades al ataque. Su falla principal, concordaban, era recibir en el rostro demasiado castigo del oponente; debía pensar en su vejez. Y ello aunque el historial de la joven promesa fuera un impecable 15-15; quince peleas por igual número de victorias, doce de ellas por la vía del cloroformo.

Su estilo vivaracho y frontal era efectivo, atraía cada vez más a los legos y, consecuencia lógica, las bolsas millonarias, sólo que podía no ser tan contundente cuando se enfrentara a guerreros en toda regla, de ligas superiores. Por ejemplo, cuando disputara el campeonato mundial superwélter a “la Cobra” Tommy Hearns, rápido y letal en honra a su apodo, luego de uno o dos encuentros más tras el del 16 de junio en Nueva York, la cual sería televisada por la ABC a todo el país como parte de sus tradicionales “jueves de boxeo”.

Su adversario, el puertorriqueño Luis Resto, de 29 años, era un fajador que muchos críticos consideraban en retirada, un cartucho quemado. Pero él, tozudo, se resistía a colgar los guantes y guardaba esperanzas de ascender.

Había estado vociferando en la prensa que no era ningún fracasado y que tundiría sin asomo de dudas para los jueces y el público al Chico de Tennessee. Si bien los momios estaban a favor de Collins, ciertos integrantes del “núcleo duro” de apostadores de pronto parecían inclinarse a que el puertorriqueño daría el campanazo. ¿De dónde? ¿Qué sabían?

Rumores, nada en firme, sólo que Resto estaba decidido a dejar el pellejo en la lona para alzarse con la victoria. Y así entrenaba, diez horas al día los siete días de la semana. Cualquiera lo podía corroborar en “The Gandolfini’s Gym”, el establecimiento de Harlem que lo patrocinaba.

Dado el caso, no sería la primera vez que sorprendiera. Su foja de treinta y tres peleas profesionales indicaba un irregular 18-13-2, triunfos, derrotas y empates respectivamente, con apenas ocho nocauts a su favor, entre estos tres a contrincantes de mayor cartel. Y si el boxeo es para los arrinconados sociales, el puertorriqueño llegado a los once años de edad a Nueva York con su madre y sus hermanos, sin hablar ni uno de ellos una pizca de inglés, parecía más arrinconado que nadie, y estaba decidido ahora sí a salir del pozo a como diera lugar. Después de todo, el gran Rocky Marciano había conquistado el título de los pesados a su misma edad, para retirarse invicto y rico a los 32.

Divorciado con problemas para pagar la pensión de sus hijos, Resto había adquirido un departamento para su madre, otro para la hermana mayor y era todo, y ahí estaban Norton, Foreman, Spinks y otras glorias infladas manejando deportivos con volante de oro, dándose vida de jeques sin ningún embozo.

También se murmuró antes que era una pelea arreglada, en el sentido de acuerdo previo entre las partes: no lo era. No obstante, el personal de Bob Arum y éste mismo estaban convencidos de haberle conseguido al ascendente Collins un rival a modo para que llegara fresco a la contienda por el cetro, en cuestión de meses. Ya se vería que era un asunto mucho más oscuro.

Terminados los combates preliminares, a las 7:30 seguían ocupándose las butacas del mítico Madison Square Garden, donde se han desarrollado infinidad de acontecimientos políticos y sociales de resonancia mundial, entre ellos el famoso cumpleaños 45 de Kennedy y varias convenciones del partido demócrata y del republicano, y espectáculos artísticos y deportivos como el conflicto de Rocky Marciano contra Joe Louis, en 1951, y dos de los tres enfrentamientos de Alí contra Joe Frazier, entre éstos la llamada “Pelea del siglo” en marzo de 1971.

Billy Collins Jr., su padre y el resto del equipo técnico dejaron el vestidor a las 7:45; el antagonista aún no salía.

—¡Es tu noche, hermano! ¡Ningún piojoso latino nos va a ganar!

—¡Pan comido, Billy! ¡Pan comido!

Recibió en el trayecto vehementes muestras de apoyo. Ya arriba del encordado, un crepitante incendio al alza que de ningún modo iba a intimidarlo, Collins Jr. practicó unos pases de boxeo de sombra y sin dejar de bracear buscó a la leyenda del boxeo en las primeras filas. Distinguió a su promotor Bob Arum conversando con una estrellita de cine, a Jake La Motta y colegas en su mesa con libretas, micrófonos y bebidas calientes adosada al cuadrilátero, al mayor encestador de la NBA esa temporada y a otras caras famosas. No divisaba al excampeón, quizá no había asistido. Bueno, de cualquier manera… Sí, ahí estaba, ¡ahí estaba el orgullo de Louisville!, semioculto por el tripié de una cámara de televisión. Un gigante enfundado en un tuxedo color hueso, escuchaba al que desde el asiento de atrás le comentaba algo al oído; era Floyd Patterson, lo reconoció, otra gloria y enemigo acérrimo de Alí en el encordado poco tiempo atrás, y ambos lo observaban a él, Billy.

Agitó en alto la mano ya cuidadosamente vendada; Alí levantó su pulgar mirándolo con complicidad a los ojos. Luego, como en un sueño, uno maravilloso, increíble, vio a la celebridad alzarse de la butaca para dirigirle con los brazos un sentido reconocimiento a su padre; éste se lo devolvió con idéntico gesto.

Además de a su esposa y a sus padres, Billy se forjó el propósito de declarar frente a cámaras y micrófonos que dedicaba “especialmente” la victoria al ex campeón de los pesos pesados, su inspiración desde niño para descollar en el pugilismo.

En contra de las cábalas en cualquier pelea, apareció primero el manager Carlos “Panamá” Lewis seguido de los seconds y hasta el final Luis Resto, tirando impresionantes jabs al aire mientras bailoteaba, ya con los guantes puestos, rumbo al cuadrilátero; cualquiera podía apreciar que recibía más rechiflas que aplausos. Traspuso las cuerdas y levantó con ostento los brazos cuando pisó la lona, que estaba siendo desalojada para que sólo quedaran los pugilistas y el réferi, avalado con amplitud por la comisión atlética de Nueva York. Éste los juntó en el centro y les recordó las reglas. Chocaron los guantes, se vieron con determinación a los ojos, cada uno con la certeza de que machacaría al otro, y sonó la campana.

Eran las ocho de la noche en punto. Por muy distintas razones, ninguno de los dos que iniciaban la batalla volvería a pelear otra vez. A escasos meses uno pararía en la cárcel y el otro en el cementerio de pura frustración.

Los primeros dos rounds fueron de tanteo, como suele suceder, y se conectaron pocos golpes sólidos, si bien destacaba a leguas la esmerada preparación física y las mayores cualidades técnicas del de Tennessee, según apuntaron los comentaristas televisivos. En el tercero hubo mayor intercambio y Collins, de calzoncillo verde Irlanda porque tal era su origen, descubrió que el otro pegaba más duro de lo supuesto. En especial, un gancho con la izquierda en los segundos finales le había roto una ceja, nada de cuidado en todo caso. Al final del cuarto su padre y el preparador físico le ordenaron que tratara de mantener la guardia cerrada y no lanzara cantidad de metralla sino calidad, asegurando el tiro como un francotirador y martillando como un herrero; un ojo, no el de la ceja resentida, se le empezaba a hinchar “como el Hindenburg”, frase de un cronista de la ABC.

El quinto fue suyo, gracias a un certero uppercut con dinamita que casi le desprende la cabeza al oponente. Era obligatorio explotar oportunidades similares. Se lo dijo él mismo y se lo reiteró su padre en el descanso. “¡Vamos por él, muchacho, tú sabes cómo! ¡Muérdelo! ¡No lo dejes respirar!”

Luis, de calzoncillo azul, tomó el control de las acciones a partir del sexto. Acompañado por el sonoro entusiasmo de sus seguidores, Collins también conectaba, pero menos y con poca solidez. Tenía los dos ojos edematosos, triturada la nariz. Se derrumbaba su estrategia, qué rayos pasaba. Tenía que ser más inteligente y recuperar la iniciativa. No podía perder. ¡No podía!

En el octavo asalto Resto le dio a gusto en los pómulos y en el intermedio su padre le preguntó si deseaba que detuvieran las hostilidades, a lo que Billy se negó en redondo. Pensó en su esposa embarazada de gemelos, en Alí y sus logros dentro y fuera del boxeo, en las deferencias mostradas a los Collins. Él nunca había caído por nocaut y no iba a hacerlo ahora; aún creía tener posibilidades de mejorar. Paciencia, inteligencia. “¡Aumenta el juego de piernas! ¡No bajes la guardia izquierda y con la otra tírale a matar! ¡Tú sabes cómo!”

Y sí, mejoró un tanto en el noveno, sólo que a inicios del décimo fue cogido entre las cuerdas por andanadas de guantazos casi a mansalva. Entre el desastre, allá en el páramo movedizo de la desesperanza notó los rasgos adustos de Alí y que sus seguidores habían dejado de alentarlo. La arena enmudecía y en microsegundos estallaba en gritos incomprensibles, insoportables. Olía a sangre y miedo, los colores se desvanecían como en un apagón y resurgían con fuerza, hirientes… A base de clinchs y guardia cerrada supo resistir y no cayó. “¿Cómo estuve?”, preguntó al llegar a su esquina al cabo de los rounds reglamentarios. “Muy valiente, hijo”. La respuesta de su padre auguraba lo contrario al paraíso. Parte del protocolo de asistencia, el médico le arrimó un espejo. ¡Dios!, ¿era él semejante monstruo? Su rostro estaba terriblemente magullado; parecía el de un hipersensible a la penicilina de tan tumefacto. Ni un tribunal de jueces miopes le concedería siquiera el empate. ¡Qué ganas de que su esposa lo despertara con un beso de aquella pesadilla!

Mientras le quitaban guantes y vendas espió de reojo, con la cabeza baja creyendo que así evitaba las cámaras, hacia el asiento de Mohammed Alí. El excampeón iba ya hacia la salida, aunque aún faltaba el choque estelar de “Manos de piedra” Durán contra Davey Moore. Se sintió en extremo deprimido, y más cuando el réferi leyó el puntaje y le alzó la mano a Resto.

Le hicieron las curaciones urgentes en el rostro, terminaron de sacarle los arreos y Billy hijo se levantó tambaleante del banquillo. Se abrazó a su padre con ganas de llorar, de caer muerto ahí mismo por la vergüenza. Entonces llegó Luis Resto a buscarle la mano para despedirse. Billy se la estrechó, o lo hizo arriba de la muñeca porque el otro conservaba los guantes puestos. Resto se fue de prisa y Collins padre se quedó con la mano extendida para felicitarlo.

Eso, tan poco deportivo, le dio rabia y descendió del encordado para alcanzarlo. Se interpuso su colega “Panamá” Lewis con la sonrisa del tamaño de una puerta: “Un coloso tu muchacho pero esta no fue su noche, se recuperará, es un polluelo”, le dijo. Collins lo apartó con el brazo, pegó unas zancadas y jaló a Resto del elástico del calzoncillo; le soltó su resentimiento, empezando a sospechar algo sucio, muy sucio: “Una victoria no te hace el mejor, ¿por qué desdeñaste mi saludo?”. Por respuesta, Resto le extendió la mano enguantada para que se resarciera. Y Collins, avezado en los mínimos detalles del arte de fistiana, sintió de inmediato la punta del guante más rígida de lo normal; no parecía contener el relleno establecido.

Resto se zafó para continuar su camino y Collins exigió a gritos la asistencia del representante de la comisión atlética de Nueva York para que confiscara los guantes. “¡Tienen yeso! ¡Tal vez les metieron yeso!”. Se desplegó estrepitoso el escándalo; luego, la investigación deportiva y judicial.

Luis Resto alegó que todo era culpa de su mánager, que él no sabía nada; sentenciaron a dos años de prisión al primero y tres al segundo, además de vetarlo de por vida del boxeo. Billy Collins Jr. resultó con la retina desprendida y también le prohibieron subir al ring. Con noches sin dormir, alcoholizado, chocaría en su auto meses después por conducir a ciento veinte millas por hora en un tramo señalado para setenta.

Su padre siempre sostuvo que había sido un suicidio. Ya qué importaba la vida, “lo mataron con premeditación y alevosía desde aquella noche del 16”.