Mayúsculos, tres poemas mexicanos

Ensayo | Edgard Cardoza Bravo se entrega a los sueños, la muerte y el tiempo con los poemas de Sor Juana, José Gorostiza y Octavio Paz.

Ensayo | Edgard Cardoza Bravo se entrega a los sueños, la muerte y el tiempo con los poemas de Sor Juana, José Gorostiza y Octavio Paz.

Por Edgard Cardoza Bravo

Ciudad de México, 13 de septiembre de 2020 [00:46 GMT-5] (Neotraba)

La poesía pretende ser la suma sensible de la actividad humana. Después de épocas de dolor y muerte, ya asentados los ánimos destructivos y ocurrida la distancia precisa, siempre ha aparecido un gran poema —y evidentemente un gran poeta— para rescatar la luz de esos excesos y encontrar el canto de la vida.

La ‘Guerra de Troya’ —si se acepta la historicidad del hecho— origina el nacimiento de la poesía occidental y su arquetipo, un ciego que al paso de los siglos recuperó la vista y acrecentó su capacidad verbal —y verbalizadora— gracias al poder terapéutico de la “Poesía”. La crueldad de la Roma imperial encuentra en Virgilio su haz salvífico, de la misma manera que Dante ilumina con su cantar al oprobioso y vengativo Dios de la edad media.

Ilíada, Eneida y La Divina Comedia, son quizá los representantes más distinguidos de esa asombrosa capacidad de ciertos poetas de aglutinar en un solo tendido los sueños, la imaginación y el intelecto de una época para oponerla como cielo de luces purificadoras al poder destructivo. Son éstos, documentos de la parte del hombre menos aprehensible, pero más ocupada de la vida, de lo vivo: el bálsamo que después del combate restaña las heridas y abre los cauces del entendimiento. Esas obras, totalizadoras de gestos superiores de vida, surgieron de lo propio, de lo autóctono, para luego iluminar el mundo.

Así, los tres poemas que nos ocuparán —Primero Sueño, Muerte sin Fin, Piedra de Sol—, aluden lo mexicano mientras buscan conformar, primero, un resumen de la época —gustos, modas, modos, influencias—, para después —asumida ya la propiedad de esos elementos— significar lo propio desde las cumbres de la diversidad: sueños, héroes, mitos, historia.

Además del virtuosismo poético que los caracteriza, hay en estos tres poemas —todos de más de seiscientos versos— como en ningún otro, componentes fundamentales para explicar a México: en Sor Juana Inés de la Cruz, la asunción de lo español —lengua, cultura, derechos— como propio y con posibilidades de renovación; en José Gorostiza, la aceptación de la fe judeo-cristiana —sobre todo en lo referente al culto de la muerte— superpuesta a las creencias indígenas —iglesias sobre pirámides—; y en Octavio Paz, el sincretismo.

Estos tres poemas mexicanos son también baños de luz para explicar y paliar aciagos tiempos: en Sor Juana está presente la visión colonial apenas reponiéndose del dolor de la conquista; Gorostiza compendia en su poema (a momentos con excelente humor) el espíritu necrofílico del período de entreguerras; Octavio Paz persigue un tiempo en donde logren fundirse en una sola pieza luminosa —una piedra de sol, un poemahombre— el pasado de gloria y el presente más sonriente, lejos de las infamias de la segunda gran guerra.

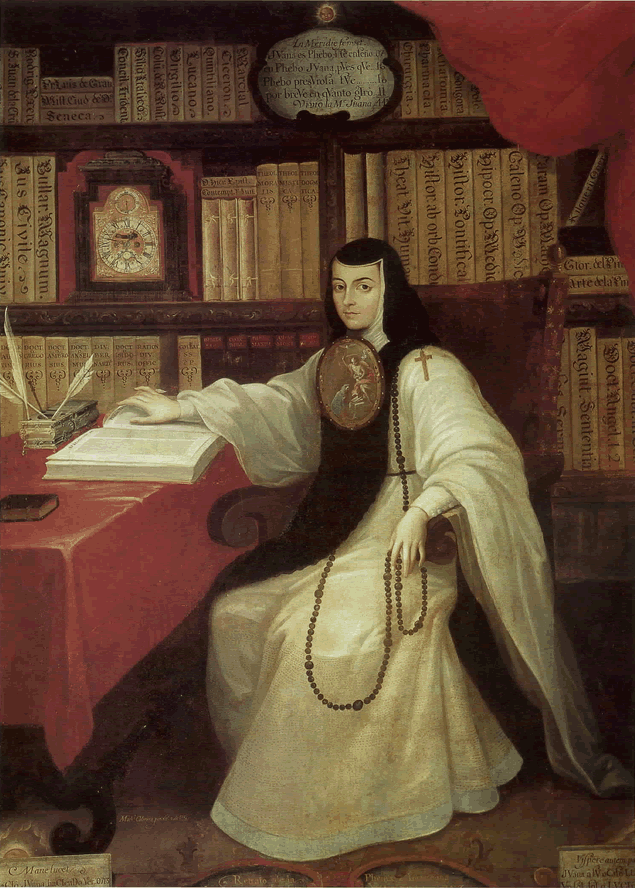

Sin tradición a la que asirse, hembra despierta en un mundo de machos retozones y de mujeres dormidas, Sor Juana Inés de la Cruz (1651–1695) nace tres siglos antes en el continente equivocado. Si hubiese nacido en Europa en 1951 —y no en 1651, como realmente sucedió—, aún allí sus actitudes de mujer-que-no-se-dobla-y-si-se-dobla-se-muere, hubieran movido a escándalo; sus poemas dirigidos específicamente al tema de los hombres y su trato discriminatorio contra las mujeres —”Hombres necios que acusáis…”— hubieran sido considerados marcadamente feministas.

Hija bastarda de una criolla analfabeta con ocupaciones de hombre —Isabel Ramírez, su madre, dirigía una hacienda— y de un español al que prácticamente no conoce, Juana Ramírez de Asbaje estaba condenada desde su nacimiento a la vida del servicio doméstico en alguna casa rica o, cuando mucho, a heredar las ocupaciones varoniles de su madre al frente de la hacienda. Seguramente inspirada en el modelo de su madre, que en cierta forma también retó a la sociedad patriarcal de la colonia al obtener —ya dijimos— un puesto de autoridad en un empleo típicamente masculino, Juana hace también, y en repetidas ocasiones, lo que nadie espera de ella: aprende a leer a espaldas de todos —por esos años, el analfabetismo era uno más de los atributos femeninos—; no sirve en cualquier casa pudiente, sino precisamente en la corte virreinal.

Desde ese punto, cuando para cualquier mujer de su misma extracción estaría cumplido el tope de sus sueños de ascenso social, Juana Ramírez practica nuevamente el nado inverso: se va de religiosa, primero al convento de San José de las Carmelitas Descalzas —que abandona a los tres meses— y dos años después al convento de San Jerónimo, donde profesa definitivamente y permanece hasta su muerte. En su ensayo autobiográfico “Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz” (1691), la ya Sor Juana Inés de la Cruz confiesa que, debido a las desventajas derivadas de su condición de mujer y a sus preocupaciones intelectuales, el único camino para hacer coincidir estas dos vías —la mujer y el intelecto— era el del convento. Desde tal revelación podemos inferir que en el encierro conventual, Sor Juana no buscaba precisamente santidad sino sabiduría.

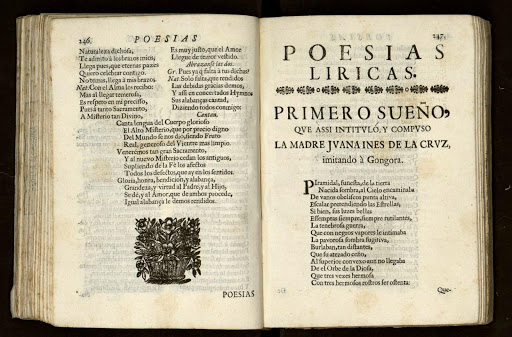

Pero no acabarían aquí sus contrariedades. Los prejuicios de afuera lograron permear los muros del convento y, aunque a la luz pública era admirada y presentada por la alta jerarquía eclesiástica como un alto producto logrado por los rezos y la vida piadosa, su intimidad creativa era acosada por reconvenciones provenientes de la misma jerarquía que en público la adulaba. La prescripción era muy clara: debía avocarse únicamente a sus deberes con Dios y olvidar los asuntos del mundo. Aún así, logró escabullirle a la iglesia y a sus obligaciones religiosas: excelentes poemas —en silva, octosílabo, décima o soneto— que tienen como tema el amor humano y sus pasiones colaterales —la vanidad, los celos, la infidelidad, etc.—, y sobre todo el primer gran poema mexicano en su etapa castellana, Primero Sueño —escrito en 1685 y publicado en 1692, 975 versos— verdadera obra maestra del barroco construida en el espejo —diría que mejorado— de Las Soledades de Don Luis De Góngora; síntesis de la amplísima gama cultural venida desde España.

Primero Sueño, es quizá el más profano de los textos de Sor Juana, y, por qué no, de toda la etapa colonial de la Nueva España. En sus poemas amorosos habla con la voz otorgada por Dios, de las pasiones humanas que finalmente estarían supeditadas a los designios de ese Dios. En Primero Sueño habla desde la ebullición del intelecto a través de imágenes nada cristianas —usando la mitología grecolatina— que retan la autoridad del Dios católico. El habla es usurpada a sus detentadores españoles para invocar dioses extraños. En Primero Sueño, los dioses paganos del mundo grecolatino reducen a la nada al Dios que sepultó los templos del México prehispánico.

Mientras por momentos los antiguos dioses mexicanos y los grecolatinos conversan entre sí, en todo el poema son notoriamente escasas las alusiones al Dios católico que no estén bajo la tutela de esos dioses paganos. Ícaro —por citar un ejemplo— no es, como se esperaría del razonamiento de una monja del siglo XVII, ningún ángel soberbio vencido por la potestad del Dios cristiano, sino un héroe sin más, sostenido para siempre desde la temeridad de sus alas por la diosa del entendimiento y la sabiduría (Atenea). El Ícaro de Primero Sueño nunca cae al mar, sigue volando en el reto del intelecto, conciencia de los dioses…

“Lleno de mí, sitiado en mi epidermis / por un Dios inasible que me ahoga”, así inicia José Gorostiza (1901–1973) su Muerte sin fin —1939, 796 versos. Antes, en el poema se señala mediante tres epígrafes provenientes de la Biblia —del libro Proverbios, específicamente— las principales rutas de su transcurso: la inteligencia —el don de Dios por excelencia—, el tiempo —el gran misterio, la mayor obsesión del hombre—, el pecado —estigma que justifica la existencia de Dios: sin pecado no hay redención posible—, y el alma —el ojo vigilante de Dios.

Con estas citas, el autor está de paso revelándonos uno de los rasgos esenciales que ostentará el poema, el de irse explicando —y corrigiendo— a sí mismo —y obviamente al lector— en diversas estaciones de su avance los elementos discordantes, incluidos los de tipo estilístico: “constelada de epítetos esdrújulos“, señala un verso de la segunda mitad del texto para justificar precisamente la abundancia del recurso —la esdrujulación— en líneas aledañas. Este juego de espejos —diálogo del poema con su sombra— nos sugiere también, la idea de la imagen/semejanza de Dios y el hombre hecha luz en la conciencia del lenguaje: “el habla” al verse en su reflejo —el sonido bucal que hace eco en los oídos ensimismados— se reconoce en Dios y se vuelve elemento racional, hálito inteligente, en el hombre al que habita.

“Ver” —cuando lo lógico sería que el privilegio recayera en “el decir”— es quizá la palabra de mayor peso en el poema, la de mayor capacidad de memoria, la que convoca y hace coincidir los efluvios idos y el panorama presente: entre los vericuetos y presencias fugaces del tiempo, siempre hay un par de ojos dando fe, significando los sucesos. Este par de ojos poseen encontradas —o quizá complementarias— perspectivas: la del hombre que sólo distingue realidades, y la de Dios que envuelve en espíritu las cosas. La inteligencia —”¡Oh inteligencia soledad en llamas, / que todo lo concibe sin crearlo!”— es la manifestación suprema de Dios en el hombre, los ojos divinos en vigilia vigilante. La inteligencia, las ideas, son Dios. El hombre es las ideas de Dios, el sueño eterno de una inteligencia infinita que “todo lo concibe sin crearlo”. Dios sueña hombres y les da inteligencia, para que a su vez sueñen ser dioses. Para Gorostiza, lo mismo que para Borges, el hombre es el sueño magnífico de Dios: Somos sólo soñadores soñados, símbolos de la ensoñación de Dios, ojos “para mirar al ojo que nos mira”.

Pero Gorostiza lleva por un camino opuesto al de Borges esta idea del soñador soñado. En Muerte sin fin, Dios no es el soberbio soñador de hombres de Borges, sino un “espejo ególatra/que se absorbe a sí mismo contemplándose”. En Borges somos un sueño de vida infinita, en Gorostiza el reverso de la misma moneda: la muerte infinita generada por la contemplación narcisista de un Dios autodestructivo.

Si para Jorge Luis Borges, la vida es el absoluto de la forma en permanente recreación y movimiento, para José Gorostiza, la muerte es la forma en eterno desgaste hasta alcanzar la forma pura, la inmovilidad total, la muerte de muertes, el vacío. Según Gorostiza, el hombre transita por la vida en una misión de muerte: cuando Dios se contempla en el cuerpo inanimado de un hombre muerto experimenta el clímax de la imagen/semejanza, el gozo pleno. La muerte es pues —para José Gorostiza—, la eyaculación de Dios, ese soñador de hombres-víctimas del tiempo.

En el plano del hombre y de su realidad, ya lo dijimos, Muerte sin fin interpreta, en lo social, el culto por la muerte del mundo de entreguerras, y en lo cultural-religioso la asimilación plena de la tradición judeocristiana. Y en cuanto a influencias directas de la literatura —la conexión con el principal tema de Borges, la circularidad del tiempo es circunstancial—, si Sor Juana confiesa y demuestra en Primero Sueño su profundo gongorismo, José Gorostiza no puede esconder en este gran poema, los notorios guiños rítmicos de Federico García Lorca, más que evidentes en estos versos finales, “Desde mis ojos insomnes / mi muerte me está acechando”, que culminan en “¡Anda, putilla del rubor helado, / anda, vámonos al diablo”.

Ya señalábamos, que Primero Sueño y Muerte Sin Fin, constituyen documentos fidedignos de sus respectivas épocas en cuanto a sesgos del lenguaje, modas, gustos, valores o deméritos, pero sobre todo, que representan el resumen sensible de episodios fundamentales de la historia: en Sor Juana está presente el dolor de la Conquista de México y el lento restañar de esas heridas durante la etapa colonial, en Gorostiza hace voz el ánimo destructivo y sangriento del llamado “período de entreguerras”. Otra característica que hermana a estos dos poemas es el recurso utilizado para enfocar ese fluir de la memoria sin demeritar los contenidos poéticos: para abordar la historia sin rendirse a la fría y descastada realidad ambos eligen como vehículo y sustento la irrealidad del sueño. Sueños contrapuestos, si se quiere, porque en Sor Juana los sueños son de gloria y en Gorostiza del fracaso de cualquier expectativa humana, pues todas desembocan en la muerte. Pero sueños al fin.

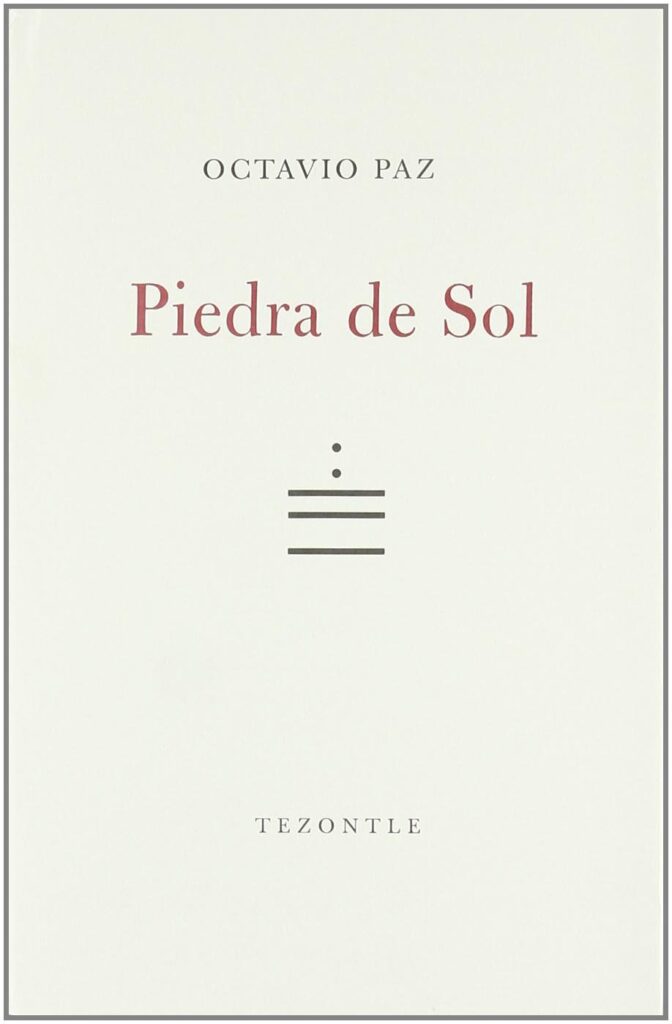

Piedra de sol (1957, 604 versos), también historia emocional de su época —la modernidad— y poema ensoñado, se ubica en el justo medio de estos dos extremos: entre la imaginación desbordada con necia recurrencia a lo clásico de Sor Juana, y el anuncio sin concesiones de la irremediable muerte, en Gorostiza; en el justo medio entre los dioses paganos y el Dios cristiano… Ese justo medio es precisamente el ser humano sin ataduras, con la mirada abierta explorando la tierra, reconociéndose en los gestos de otras creaturas de carne y hueso, como él mismo.

Dios es el otro, los otros, nos dice Octavio Paz (1914–1998), y el juego de la imagen/semejanza es el de las facciones de los hombres prolongadas hasta el infinito de los rostros, hasta el rostro de rostros, Dios, el dador… Piedra de sol, no se ubica en los espacios puramente imaginarios de los héroes y los dioses paganos —como en el Sueño de Sor Juana— ni en los ojos fatídicos del Dios católico que todo lo conducen a la muerte —según la percepción de Gorostiza—, sino en el hombre mismo, en este caso mexicano, que desde su singularidad —el trasfondo indígena y lo que después vendrá hasta nuestros días— reconoce, colorea, renombra la tierra. Octavio Paz nos dice en este poema, monumental como la piedra misma de su origen, que sólo hay una manera mexicana de contemplar el mundo.

Piedra de sol es un poema de la diversidad, pero de la diversidad vislumbrada desde todo lo que significa a México: el poder de invocación de su pasado, su inmejorable humor, sus propios mitos, su religiosidad sincrética, los especiales dones de su lengua adoptiva a partir de la música de sus predecesoras. De ninguna manera, Piedra de sol niega o pretende negar Primero Sueño o Muerte Sin Fin, más bien conversa con ellos agregándoles una visión estrechamente apegada al hombre y al lugar, México, que le han dado —literalmente— origen. A nivel de lenguaje, Piedra De Sol es una combinación sintética de ambos poemas desde lo auténticamente mexicano.

Piedra de sol, decíamos, es también un poema del sueño. Es un poema que sueña, que se sueña poema ante esos dos espejos enormes Primero Sueño y Muerte Sin Fin, pero es, en la realidad, un poema del tiempo, del tiempo que transcurre como sueño. Desde su estructura misma, el poema simula el oficio del tiempo: no hay puntos, únicamente breves pausas, gestos mínimos de lo que tardaría un hombre en reconocer su entorno y en reconocerse. Como en Muerte Sin Fin, el ojo es primordial, pero aquí no es el ojo de Dios que mide y corrige el tiempo humano, sino un ojo inmenso que es testigo de la grandeza de lo creado. Así, este ojotestigo entra y sale del sueño, según los requerimientos del poema para llenar de alma o empuercar de realidad lo que se propone: “¡caer, volver, soñarme y que me sueñen / otros ojos futuros, otra vida / otras nubes, morirme de otra muerte” o mejor “conciencia traspasada por un ojo / que se mira mirarse hasta anegarse / de claridad /”, “miradas que nos ven desde el principio”.

Un poema del tiempo, un poema que se transfigura de pronto como el tiempo en el hombre. Un poema ubicuo como el tiempo, que de pronto camina con el poeta por la calle Reforma de la ciudad de México y la vez contempla el cielo nocturno de Oaxaca y simultáneamente admira la belleza femenina en una plaza de Madrid. La versión del tiempo de Octavio Paz no es la del alma que transmigra y encuentra vida en otro espacio, quizá bajo otras formas, o el tiempo de Borges que se repite infinitamente en otros hombres, sino una combinación de ambas vertientes, el tiempo transfigurado, el rostro que duerme —no necesariamente con la muerte— y emigra a otro rostro. La vida entonces es una máscara que funciona según la dinámica de los sueños: un rostro es nube al instante siguiente, o inmediatamente puerta, o río, o árbol, y así hasta el infinito. Y el cuerpo sólo es una torre, un pedestal, para mostrar la máscara.

Así transcurre el hombre —como en sueños— en su tiempo de máscaras, preguntándose siempre cual será la correcta: “Vuelvo a donde empecé, busco tu rostro, / camino por las calles de mí mismo / bajo un sol sin edad, y tú a mi lado”.

El tiempo es el principio y es el fin, el fin que es el principio, el principio que es el fin, la serpiente mordiéndose la cola: “Un sauce de cristal, un chopo de agua, / un alto surtidor que el viento arquea, / un árbol bien plantado mas danzante, / un caminar de río que se curva, / avanza, retrocede, da un rodeo / y llega siempre:”