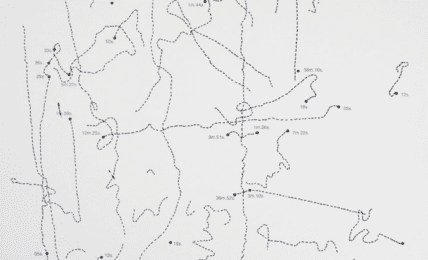

Fantasmas futuros

Empecé a ver, de reojo, una silueta en el descansillo de la escalera, cuando apagaba la luz: una mujer parada ahí, de espaldas y que, al volver la vista, nunca estaba. Las pisadas ensangrentadas tiñen de rojo un cuento de Karla Santelices Jiménez