Por Blanca Sosa Quintero.

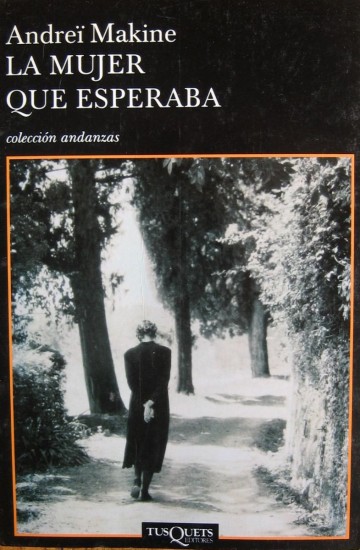

Incomprensible. Irreducible. Las palabras no son suficientes para contenerla a ella, a esa persona, a esa mujer: Vera.

Ella es la mujer que espera, desde hace treinta años aguarda el regreso de un soldado, el hombre amado que le juró – con ese impulso juvenil que no conoce eternidades – regresar y que sentenció su vida en ese pueblo blanco de Mirnoie.

Como si no hicieran falta más líneas la historia de Andreï Makine podría reducirse a eso: una mujer que espera como tantos otros que han vivido esperando, pero existe un punto en la trama –entre descripciones bien logradas y reflexiones melancólicas– que la vuelve indudablemente inverosímil en lo cotidiano, la historia se convierte en algo demasiado probable, demasiado doloroso y real.

Él –el protagonista- es un artista disidente que ha viajado a Mirnoie para satirizar con su pluma a los provincianos que desde su Leningrado “occidental” aparecen como hombres y mujeres ignorantes aferrados al régimen, a las tradiciones y a la muerte.

La suficiencia de intelectual del protagonista junto con sus prejuicios desaparecen lentamente: la sátira prometida a su círculo de snobs en Leningrado es cada vez más improbable y esa punzada, ese querer descifrar, dilucidar a la estatua femenina que ha sido enterrada en vida en Mirnoie se vuelve el único objeto de su estadía en ese poblado tan diferente de él en el ahora lejano 1975.

La vida, la post-vida y todo lo que viene inherente están al margen de la personalidad de esa mujer. El olvido, la soledad y la espera, todas se reducen no a un catalogo de miseria, sino a una elección que necesitaba sólo de un pretexto para justificarse y darle sentido a la existencia de quién vive sin saberlo.