Altar de sueños líquidos

Desde la barra de un bar una pareja se encuentra y desencuentra mientras son observados por Mica, una bartender. Un texto de Adolfo Calderón Sabido.

Desde la barra de un bar una pareja se encuentra y desencuentra mientras son observados por Mica, una bartender. Un texto de Adolfo Calderón Sabido.

Por Adolfo Calderón

Tixkokob, Yucatán, 13 de febrero de 2024 (Neotraba)

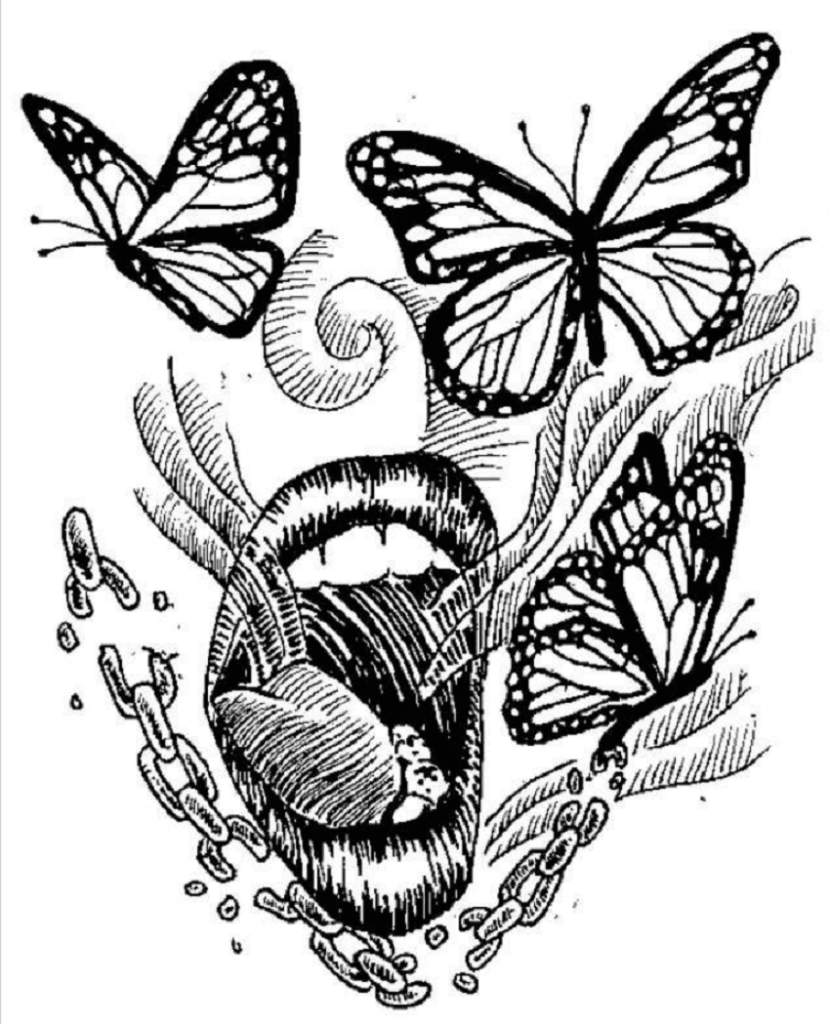

Cada movimiento de Mica, cada mezcla de sabores, reflejaba el deseo de escapar, de explorar, de ser libre. “Imagina poder volar a los lugares que aparecen en tus sueños”, decía.

La música parecía un eco de las palabras de Kravitz: “Librarse de las cadenas del mundo, volar hacia un cielo sin límites.”

Era noviembre, con su aura de almas evanescentes. Ana me había hablado de los eventos de la Barra México, donde maestros alquimistas de diferentes países se reunían para conjurar elíxires. La idea, aunque intrigante, no fue lo que me atrajo. Yo la seguiría hasta a los perros calientes de Mejorada, donde risas y charlas se mezclan con el humo de la parrilla.

Llegué al mismo tiempo que las primeras sombras de la noche. Mientras esperaba, sentado en una banca del parque, contemplaba la casona del evento. La fachada antigua resplandecía con elegancia bajo la luz de las farolas. “Ya estoy a un par de esquinas. Entra y reserva dos lugares en la barra”, dijo Ana por teléfono. Siempre he creído que en la barra es donde se vive la verdadera esencia de cualquier lugar, sea en la antigua cantina de El Pocito en Mérida, o en el bar más lujoso de New Orleans.

Tras cruzar el umbral, el eco de conversaciones y risas me dio la bienvenida. A mi izquierda, un mueble antiguo evocaba una tienda de mi infancia en Tixkokob, donde cada objeto contaba su propia historia. Avancé por un pasillo cuyas paredes descascaradas, al borde del desnudo, contrastaban con la decoración meticulosa, como un viejo álbum de fotos donde el ayer y el hoy se encuentran. Al llegar a la barra, Mica, el barman francés del que Ana me había hablado, me recibió con un apretón de manos. “Ana viene en camino”, dije. Él, sin preguntas, comenzó a alistar el primer coctel, una sinfonía de sabores que reflejaba el alma vibrante y melancólica de Mérida. Con una gracia aprendida en los bistrós parisinos, preparaba el trago como si ejecutara un ritual. El licor Ancho Reyes, elíxir picante que encapsula el espíritu de Puebla, se fundía con la dulzura tropical de la piña. La flor de sal, cual susurro de brisa marina, añadía un toque final, augurio de profundidades y sorpresas.

Ana llegó justo en ese momento cabalístico. Su sonrisa, iluminada por la tenue luz, parecía un reflejo del misterio que nos esperaba. Con la elegancia de una diva, cumplió su promesa de aparecer portando un sombrero negro; un halo de sensualidad complementaba perfectamente el vestido que, a su vez, dejaba al descubierto hombros y espalda: un lienzo en el que yo quería dibujar nuestra historia.

Me levanté al verla, y ella, con un movimiento suave, tomó mi silla, y besó la comisura de mis labios. Tras la euforia, surgió la duda: ¿sería posible reconstruirme? ¿Entablillar la fractura que no deja a nadie acercarse? A pesar de la conexión, brotó el temor de involucrarme demasiado, de dejarme llevar por el torrente de emociones que Ana representaba. Claro que anhelé la conexión, la posibilidad de armar el rompecabezas en el reflejo de otro ser; pero irremediablemente roto, me creía incapaz de ofrecerme por completo.

La barra se convirtió en el escenario. Cada coctel que Mica preparaba, cada historia compartida, era un recordatorio de lo que podría ser o haber sido. La noche, con sabores, risas y música, era una metáfora de la vida. No pude evitar recordar cómo Lenny Kravitz, ese ícono de la música y socio de la marca, infunde en cada producto un poco de su propio espíritu rebelde y sofisticado. Era como si, en cada movimiento de Mica, resonara una nota de su guitarra, una armonía que trascendía el tiempo y el espacio, conectando Puebla con Mérida y París. El shaker, prolongado y rítmico, era un espectáculo: la coctelera se movía en las manos del mixólogo con la precisión de un relojero, con la pasión de un artista. Al fin, cuando el líquido amarillo se vertió en el vaso, parecía capturar la belleza de las buganvilias yucatecas.

Levantamos nuestros tragos en un brindis. “Salud”, dijimos. Y al probar, fue como si las nubes aborregadas, pedazo del alma meridana, se desvanecieran en nuestras lenguas. En ese instante, todos los elementos del universo parecían converger en esa pequeña casona iluminada. Ana hablaba de cómo había conocido a Mica en el Fifty Mils de la Ciudad de México, donde ambos trabajaron un tiempo.

Sus palabras pintaban un cuadro de aquellos días, mezclando el ajetreo de la gran metrópoli con el arte de crear bebidas. El aire evocaba “Fly Away”. No eran las notas exactas, pero el ambiente capturaba esa sensación de libertad y desenfreno que inspira la canción. Mientras Mica, con la habilidad de un maestro, mezclaba los brebajes, parecía danzar al ritmo de esa melodía sin entonar. La noche se volvía un acto rebelde, un rechazo a la monotonía, un grito silencioso por la aventura. Era un tambor de guerra: un golpe para despertar los sentidos.

Pido un coctel de mezcal al barman, un eco lejano de aquel día. A mi lado, frente a la barra, la silla de Ana es un monumento al vacío, un recordatorio silencioso de lo que ya no está. Cada sorbo es un intento por asir ese recuerdo. Ahora el lugar es solo un espejismo, soledad impregnada de alcohol. El adiós, al final, no fue falta de amor, sino miedo de retenerla en un mundo roto: un sacrificio silencioso en el altar de sueños líquidos.