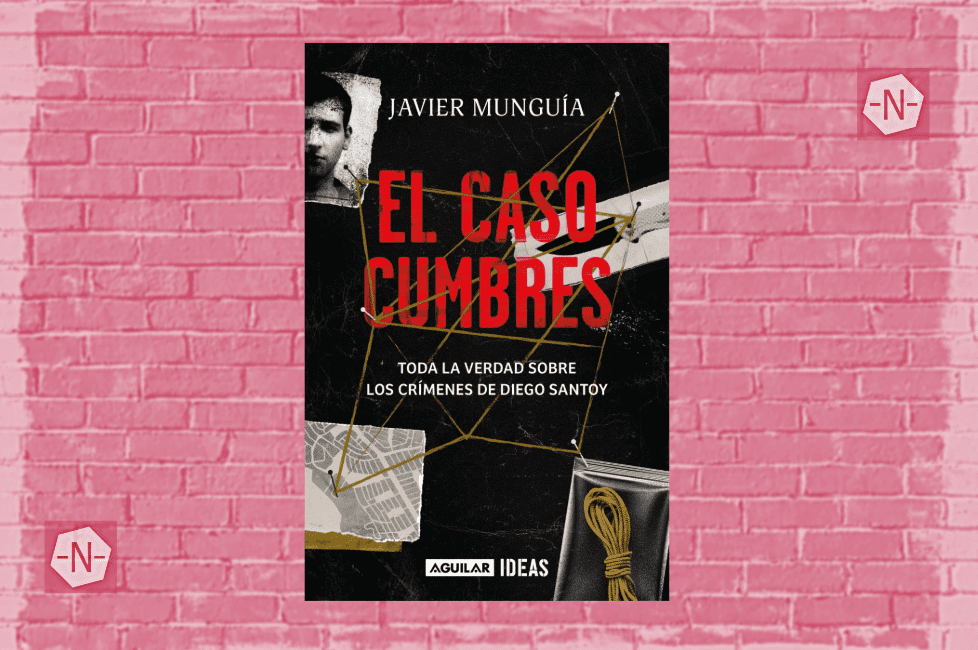

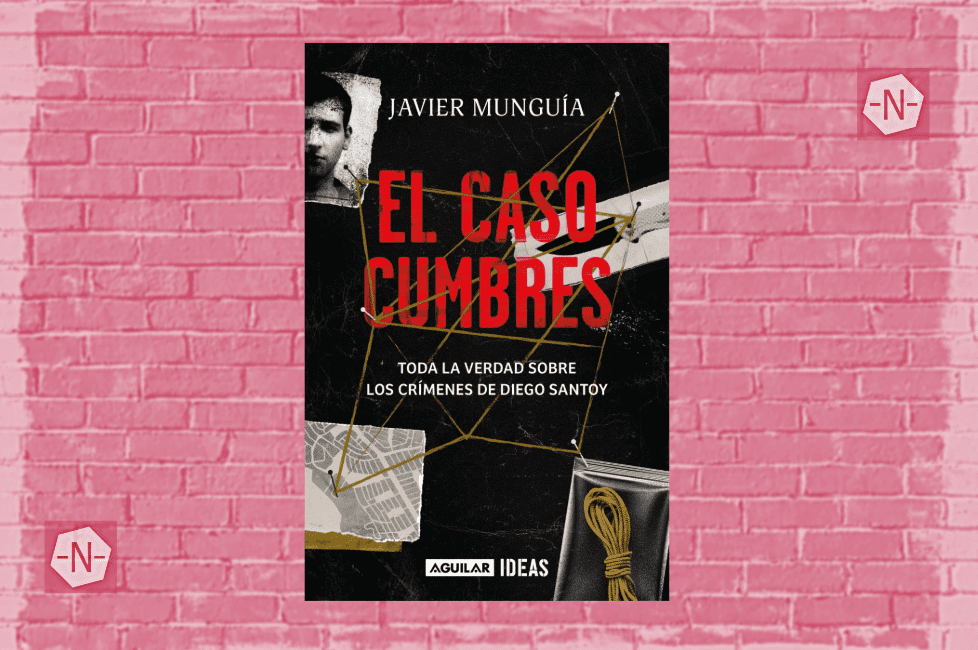

El caso Cumbres, de Javier Munguía: el true crime y la dignidad

Daniel Avechuco reseña el true crime de Javier Munguía sobre el caso que sacudió a Monterrey en 2006: es tal la indignación que experimentas como lector, que cuesta seguir leyendo.

Daniel Avechuco reseña el true crime de Javier Munguía sobre el caso que sacudió a Monterrey en 2006: es tal la indignación que experimentas como lector, que cuesta seguir leyendo.

Por Daniel Avechuco

Hermosillo, Sonora, 19 de noviembre de 2024 (Neotraba)

El caso Cumbres (Aguilar, 2024), del hermosillense Javier Munguía (1983), reconstruye un episodio infame de la historia criminal y social mexicana: el asesinato de los niños Erik Azur Peña Coss y María Fernanda Peña Coss y el intento de asesinato de Érika Peña Coss a manos de su exnovio Diego Santoy Riveroll, el 3 de marzo 2006 en Monterrey, Nuevo León. Cuando terminas de leer el libro, queda sobre la mesa una certeza que decepcionará a los amantes de ideas conspiratorias: no existe ninguna, absolutamente ninguna prueba que le dé soporte a las teorías que incriminan a Érika Peña Coss. Esas teorías tienen variaciones: algunas la consideran cómplice, otras la convierten en la única culpable y otras más la visualizan como la autora intelectual del asesinato de sus hermanos.

¿Es posible escribir un true crime y resistirse al morbo, evitar la fascinación por la figura del criminal, darle la espalda a la representación minuciosa y quizás sobrante de la violencia? La prueba de que es posible es El caso Cumbres. A Javier Munguía lo tiene sin cuidado la psicología de Diego Santoy y su escritura no revela un embrujo causado por la violencia o el criminal. Y es que muy por encima de cualquier cosa está la necesidad de cuidar la dignidad de las víctimas. Esto último, además de la búsqueda de la claridad, guía la escritura del libro.

Uno de los rasgos más notables de la prosa de Javier Munguía es a la vez una postura ética: la precisión. El autor tiende a elegir con cuidado las palabras, a no inflar el discurso con adjetivos innecesarios, a no sobreelaborar, a no dar explicaciones que bien pueden inferirse, a guardar silencio cuando es oportuno. Este rasgo estilístico basta para tener pronto la impresión de que el libro nos contará cómo realmente sucedieron las cosas. Matizo: basta para tener la impresión de que el libro nos contará cómo sucedieron las cosas según las evidencias. Es casi lo mismo.

Quizás el imperativo de ser preciso y objetivo empujó a Javier Munguía a tratar de mantenerse al margen de su discurso. En el noventa y cinco por ciento de las páginas el yo Javier Munguía es invisible. Parece no estar movido por la vanidad, por el protagonismo, que es siempre una tentación. En el cinco por ciento restante el yo se vuelve central, y surge para 1) expresar indignación, enojo, incredulidad, casi siempre mediante el sarcasmo en tanto mecanismo de contención, 2) para contar la historia mínima del origen del libro y 3) para justificar algunas decisiones. Admito que me hubiera gustado que ese cinco por ciento fuera más, pero supongo que Munguía quiso mandar el mensaje de que ni las cuitas autorales ni el proceso de escritura son el tema del libro, por más que den mucho juego. Decisión coherente, al final de cuentas.

Detrás de El caso Cumbres hay un escritor. Se delata en la técnica y en la sensibilidad. La sensibilidad le permite a Javier Munguía colocar las palabras de tal manera que las personas parezcan personas, y no solo sean implicados, sospechosos, víctimas, el número de una estadística. La técnica le permite complejizar el discurso y fortalecer su mensaje. Como en la primera parte, en el que utiliza la repetición de una forma muy certera y eficaz. Se atreve, además, a narrar desde la perspectiva de la mentira —estilo indirecto libre, diría un profesor de literatura—, lo que, dado el tema en cuestión, es un riesgo: un tonto o un malintencionado podría tergiversar alguna línea. El atrevimiento es encomiable.

La meticulosa reconstrucción del suceso que hace El caso Cumbres no solo muestra el tan pobre y absurdo como misógino andamiaje de la narrativa de Diego Santoy y su defensa, sino que también exhibe a quienes la creyeron, la reprodujeron y, con ello, contribuyeron a robustecerla. Por increíble que parezca, esa narrativa es vigente, y los que buscan sustentarla lo mismo señalan el maquillaje de Érika Peña que sus rasgos animales (wtf). Hay una resistencia a creer que el crimen es la culminación atroz de una historia más bien simple y pedestre: una muchacha termina con su novio por ser muy celoso y posesivo, y este, frustrado, asesina a los hermanos pequeños de su exnovia e intenta matarla a ella. Fin: no hay más.

Acabada la segunda parte del true crime, es tal la indignación que experimentas como lector, que cuesta seguir leyendo. Pero terminas porque el estilo depuradísimo de Javier Munguía te facilita las cosas y sobre todo porque la indignación es también un motor. Al final, el compromiso ya no es solo acabar el libro, sino también enterarte de cuán estúpidos o mezquinos podemos llegar a ser cuando la desgracia no está en nuestra casa sino en una pantalla de televisión, en las páginas de un periódico o en un podcast.

Avisos