Otros peldaños del sueño de Jacob*

Ensayo | La relación entre Moby Dick y Bartleby, ambos personajes de Herman Melville, es la materia de debate en el ensayo de Edgard Cardoza Bravo.

Ensayo | La relación entre Moby Dick y Bartleby, ambos personajes de Herman Melville, es la materia de debate en el ensayo de Edgard Cardoza Bravo.

Por Edgard Cardoza Bravo

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2020 [00:01 GMT-5] (Neotraba)

Entonces Yahvé dio la orden al pez y éste vomitó a Jonás sobre la tierra…

Jonás 2:10

Mientras Jacob dormía, soñó con una escala apoyada en la tierra, que tocaba el cielo con su punta…

Génesis 28:12

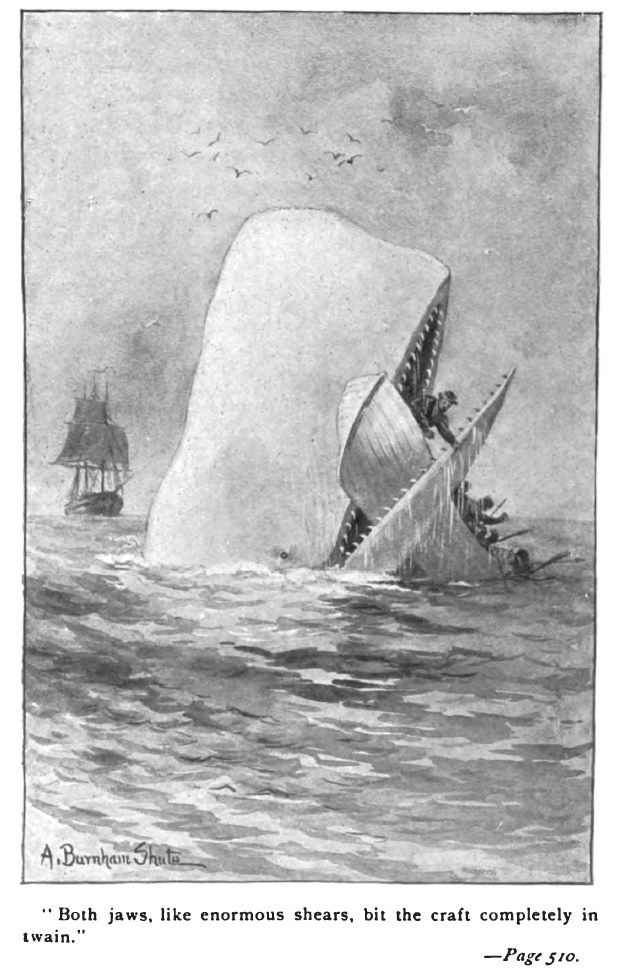

Honestamente: a mí la cantilena del tal Bartleby me cansó. ¿Se acuerdan de Melville? Nomás porque no cupo la ballena, si no también la incluye en tal historia con todo y su proverbial empaque y su cola de oleaje tempestuoso. Pero la rebajó, la puso a dieta de ajo serenado y resultó un simplón remedo de hombre, golemcito de banqueta, que sólo sabe decir: preferiría no hacerlo.

Y sí, los dos son los extremos —uno inflado hasta la locura y el otro ñengo hasta el paroxismo— de un mismo personaje: Dios, que primero se comporta en negro eléctrico (Moby Dick), al máximo de su ostentación —fuerza desbocada, casi maremoto— y en esta noveleta (Bartleby el escribiente) nos da el blanco tan al filo de la vida que el hacer lo vuelve impuro y prefiere ‘el no hacer’ para salvarse.

Moby Dick cabalga el mar (la vida misma), emitiendo señales diversas, sin lograr ser entendida por el hombre sino hasta el borde del inminente vacío. Bartleby, comparte el lenguaje con sus congéneres humanos, pero reniega de ese don porque (para él) ha sido convertido en rutina maloliente. Vale más palabra muda que mal utilizada (y por ende, mal interpretada), nos da a entender Bartleby. Y en aquel estribillo está su muerte: la expresión preferiría no hacerlo, su señal de hombre diferente —que de fórmula simple se constituye, a base de repetirla, en muralla infranqueable— es también su condena.

Y aquí tienen que los dos personajes, cuyo creador no osó ponerlos nunca a compartir el mismo espacio, se encuentran de pronto en esta historia: Moby Dick no es ya ballena blanca, ni se mueve en las olas bajo el odio de Ahab. Es más bien una bella, no blanca, terrestre, displicente y hasta hace algunas horas desempleada.

A tan temprana altura del azar no llegan mal unas cuantas preguntas: ¿No habrá aparecido nuestro presunto Moby Dick en este enredo sólo para explicar ciertas líneas de relación entre diferentes personajes de un mismo autor (por muy lejanos que parezcan) o como justificación de algún insípido anagrama? Pinche Bartleby, ¿Homosexual el desgraciado? ¿Su contención verbal escondía su afeminado acento? Allá él (ellos) y su fatídico silencio. Yo mejor voy a lo mío: a pastorear cardúmenes hasta el islote del pretendido encuentro.

El caso es que: Estela. llamémosla. para que nadie vaya a sentir balconeo prejuzgado ni espina verecunda. El caso es que Estela —ya así en confianza para digerir mejor el estribillo— se levantó temprano; las perspectivas de ese primer día de trabajo le han despertado nuevos ánimos. Siente el cuerpo liviano, la mente despejada y hacia donde se mueva parece seguirla un feliz tintinear de campanillas.

¿Cuánto tiempo tenía desempleada? No sabe precisarlo, pero juzga que ha sido demasiado. ¿Qué tal sería su jefe? ¿Exigente? ¿Acosador cómo el último que no cejó hasta clavarle el arpón en la entrepierna y guardarle en la entraña un ballenato? ‘Preferiría no hacerlo’, se resistía, ‘preferiría no hacerlo’, pero la carne es débil, la insistencia fecunda y ha resultado un hijo para recrear adagios. ‘No me pondré nerviosa’, piensa, ‘no me pondré nerviosa’.

Y se siente capaz de cruzar a nado el mar, de domar fieras de agua o tierra si la oportunidad se presentara. ‘Bah, ni que el trabajo de secretaria fuera cosa de otro mundo’. Es más, algo le grita en su interior que va al encuentro de una ocasión guardada especialmente para ella en algún lugar del tiempo.

Ante el espejo acaba de ver en su cara lo difíciles que han sido los meses anteriores a este día ¿venturoso? La asalta de pronto el pensamiento de que en el mar la vida es más sabrosa. No recala demasiado en la idea. Da un último retoque al maquillaje y acto seguido se inclina a besar al sirenito, digo ballenito, digo al niño paliducho, de unos cuatro años, que la observa con ojos de sueño desde su acostadero diminuto. Se inclina y le da un beso en la frente.

—Mmuá. Ahorita te llevo con tu abuela para que te vuelvas a dormir.

—Prefiero no… Tú ya no me quieres— responde el infante con voz chillona.

Estela parece no escucharlo. Lo toma entre sus brazos, sale de su cuarto y se dirige a la habitación de al lado. Da dos toquidos en la puerta:

—Mamá, ¿ya estás despierta? Voy a pasar a dejarte al niño.

Ha tomado tantas veces en el mismo sitio el autobús, pero este día todo parece diferente. Lo que queda de la antigua caseta de espera, que guarda las voces y humores de los viajeros de otros tiempos, ahora es como un estanque de agua rancia. Todos exhalan mareas aún no amanecidas. Recorre lentamente las caras de aquellos seres de gestos compulsivos y nerviosos (que esperan una suerte de rosa de los vientos que no llegará nunca) cuya única posesión es ese cuerpo rutinario anclado en un banco de arena ardiendo en bruma.

Cada cuerpo es un barco varado. No importa lo que ocurra en las aguas vecinas: el mar es sólo su mar particular, su breve mar. El océano es un inmenso barco de velas en posición de fuga. Tu mar es mi tormenta y viceversa. Pero cada tormenta no logra salpicar el corazón del otro. Tormentas compartidas, ¿para qué?

Y aquellos edificios de allá al fondo. ¿Ídolos sordos o barcos encallados? Escojan ustedes la imagen que prefieran. Pues bien, de la apariencia que hayan elegido ha surgido un autobús destartalado de la línea “Delfines”, que a esta hora de la mañana surca el viento como lata de sardinas en proceso aún de llenado. Al abordar el torpe galeoncete de tierra, Estela cree leer muestras de ánimo en los rostros de sus acompañantes, mas si existió tal expresión se diluyó muy pronto.

Todos continúan en su egocéntrico rumiar. Un moscardón insiste en tomar por nido su oreja derecha (caracola, caracola, oído que añora el mar). Los zumbidos agitan la memoria de Estela, pero no recuerda —como sería de esperarse— acontecimientos de la vida familiar, conversaciones de amigos, consejos de los ancianos más queridos. No. Estela se imagina acechando (desde un cuerpo como isla sumergida) un barco ballenero: aprieta instintivamente la mandíbula y se observa sosteniendo entre sus fauces inacabables la pierna sangrante de Ahab el marinero. Se siente herida, agitada, ahíta de furia homicida saltando entre las olas.

Es hasta descender de aquel “Delfín” de lámina cuando vuelven a su memoria las palabras de su hijo:

—Prefiero no…

Para dar con el número diez de la calle Muralla, ha recorrido, tal vez, unos cien metros. Un hombre ya mayor del que emana un concentrado olor a barco pescador, de ojos como de mar en invierno y a quien, sin precisar el motivo, ve más asomos de pirata jubilado que de conserje, sale del edificio. Ansiosa, le pregunta sobre la ubicación exacta del que desde hoy será, supuestamente, su espacio de trabajo.

—Llega temprano, señorita. Pero suba, suba— comenta hoscamente el hombrecillo. Y señala con el índice artrítico hacia el piso de arriba.

Al ascender las escaleras, en vez del feliz tintinear de campanillas, Estela escucha brotar de su boca un sonido estridente que cualquier conocedor compararía al lamento de una ballena herida. Pero no. ¿Las ballenas suben escaleras?

Entra por la única puerta abierta, ve varios escritorios y, allá al fondo, frente a una ventana que alumbra su transparencia hacia el lejano fondo azul, está un hombre, de atuendo muy pasado de moda, doblando algunas telas con aspecto de frazadas.

—Buenos días— intenta decir Estela.

Pero el hombre, presintiéndola, da ágilmente la vuelta hacia ella y habla primero:

—Por fin llegas, hermanita, te he estado esperando muchos años.

—Pero si tú antes a duras penas si emitías palabra. ¿Ahora por qué tan comunicativo?— se escucha decir Estela, sorprendida.

—Antes tú tampoco hablabas. Lo más que hacías era lanzar algún sonido indescifrable, saltar sobre las olas, devorar miembros de marinero. Ésta, hermanita, es otra historia— dice Bartleby.

Se van aproximando uno al otro. Y en esa breve, menguante travesía, sienten que han encontrado al fin su “yo” complementario. Estela recuerda el pasaje bíblico en el que Dios ordena a aquella proverbial ballena trasbocar a Jonás sobre la tierra. La ballena bíblica y la de Ahab, ¿son ella misma?: ‘Uno es todos los tiempos y todas las presencias, ¿por qué no?’, piensa.

Bartleby ve aflorar bajo sus pies los peldaños del sueño de Jacob: ‘Algún cuerpo de este inmenso reino –animal o humano, real o imaginativo, líquido o mineral– es nuestro complemento’, reflexiona.

Y al fundirse en aquel estrecho abrazo de hermanos entrañables, comprenden que en el otro (los otros) se manifiesta el cielo, y que el cielo es sólo eso: un abrazo… Así de simple: como el mar, los sueños, el encuentro venturoso de dos imágenes distantes, las palabras dichas, o las dichas aún en proyecto de palabra.

* Bartleby, Moby Dick, Ahab: personajes centrales de las historias Bartleby el escribiente (el primero) y Moby Dick (los dos siguientes), del norteamericano Herman Melville.